眾所周知,孔廟是儒家文化的象徵。其存在便代表著中原文化所及之處,也可作為判斷一個地方的文化水準高低,以及是否進入文明社會的指標。清代是臺灣地區廣泛興建孔廟的時期,新竹孔廟便是由此而來。但事實上,新竹孔廟能夠走到今天並不容易,到底它是如何走過歷史的長河呢?

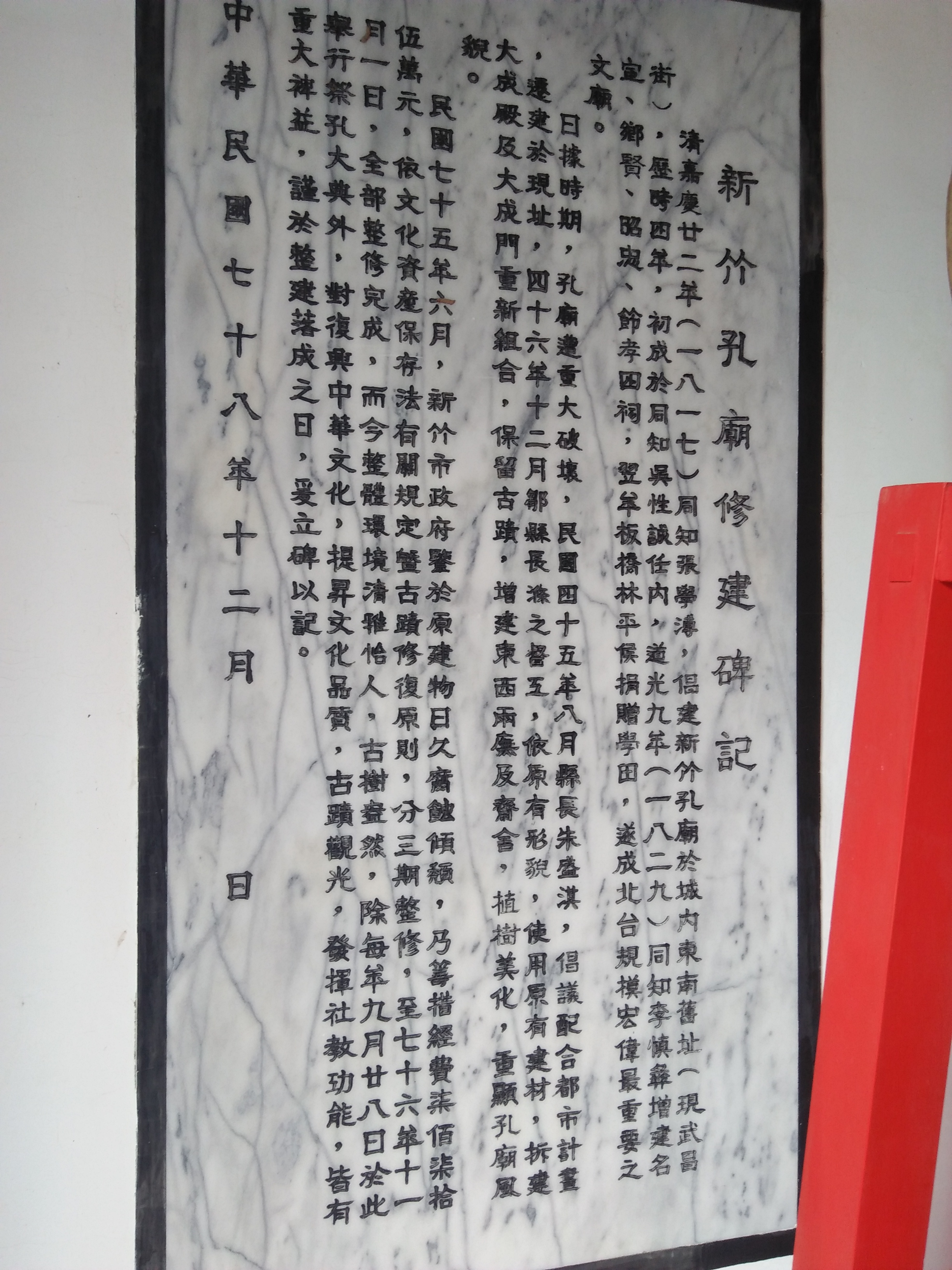

孔廟的由來,可追溯到嘉慶15年(1810)閩浙總督方維甸巡臺時,秀才王士俊與生員張薰、郭菁英等聯名呈請設立儒學學宮。而據廟內修建碑記記載,到了嘉慶22年(1817),臺灣府淡水撫民同知張學溥便提倡在竹塹城內東南方興建文廟。次年,孔廟便開工,並於道光4年(1824)在同知吳性誠任內完工。不久後,又有淡水同知李慎彝增建名宦、鄉賢、昭忠與節孝等四祠,板橋林平侯捐助學田,貢生林祥雲補建省牲所,以及同知婁雲購城民柯姣園地、添築圍牆、倡捐重修。到了同治5年(1866),新竹孔廟廟內的體例已經接近完善,並成為北臺規模宏偉的文廟。

然而好景不長,到了日治時期,由於統治階層不重視臺灣的文化,甚至有壓抑中國漢文化的企圖,因此當時以興建官方建築為理由,而遭拆除,新竹孔廟亦不可避免,受到重大的破壞。據臺灣總督府檔案中對日治初期新竹廳之官廟的記載,孔廟的祭典不僅一度中斷,廟內空間更充作新竹守備隊的士兵宿舍使用。一直到明治31年(1898),新竹辨務署長桑原戒平與新竹守備隊簽訂協議後,廟內的大成殿才不徵用,且神位安置跟往常一樣,但廟內的其他部分仍然被徵用為兵舍。至明治39年(1906),大成殿周圍廂房被充當新竹公學校(今新竹國民小學)的教室。在該時期,除了新竹公學校,還有許多學校都在新竹孔廟創設,如新竹中學校(今新竹高中)、新竹家政女學校、新竹工業學校等學校。一直到戰後,孔廟仍為新竹家政女學校改制後的縣立新竹中學校址。這段時期是新竹孔廟發展的困難。

此後,由於新竹市攤販由原先擺攤於新竹城隍廟周圍,日益向外擴張,孔廟範圍逐漸被置用。為了解決此問題,民國45年(1956)便有遷建孔廟的意見出現。同年,新竹縣議會通過遷移孔廟計畫,確定遷建於中山公園(即新竹公園)內。在孔廟的遷建過程中,除了使用原有的建材,也將大成門與大成殿重新組合,因此目前新竹孔廟僅大成門與大成殿仍然維持原貌。據廟內修建碑記記載,當時經費嚴重不足,僅遷建大成殿以及欞星門以及東西兩書室便耗資一百萬元。

到了民國98年(2009),於東廡後方的空間重設鄉賢祠,並奉祀王世傑(1661-1721)、徐立鵬(1744-1761)、鄭崇和(1756-1827)、鄭用錫(1788-1858)、鄭用鑑(1789-1867)與林占梅(1821-1868)等六位先賢。裡頭亦有上述六位先賢的事跡介紹。隔年,新竹孔廟被公告為歷史建築。但由於建築老舊,民國102年(2013),新竹市政府向文化部爭取千萬修繕補助經費,於隔年整修完工。

如今新竹市孔廟的大成殿幾乎大門深鎖,只有在祭孔的時候才會打開。新竹孔廟的大成殿的屋身應是柱廊式風格,裡頭陳列著禮樂器物,如鼓以及特鐘。這些器物應當是使用於祭孔大典。同時,大成殿內部還有寫著「萬世師表」與「有教無類」的匾額,以及主祭孔子的牌位,很明顯就是在褒揚孔子。此外,參觀新竹孔廟時,可以發現到其門上有著許多門釘,前方還有半月型的水池,即「泮池」。

總的來說,新竹孔廟能夠走到今天並不容易。期間有著許多的困難。除了搬遷前的諸多問題,搬遷後又要面對規模縮小、梁柱腐朽嚴重以及麻雀築巢等煩惱。如今,在疫情期間,廟內還要有相應的措施,如呼籲民眾進廟時全程戴口罩。在《學習差距》(The Learning Gap)一書中曾顯示亞洲人之所以傾向於重視努力而不是能力,很大因素是因為受到孔子學說的影響。而孔廟作為代表儒家文化的重要一環,若是因為人們的不重視而消失未免可惜,希望新竹孔廟在未來能夠持續地走下去。

- 溫國良,〈日治初期新竹廳之官廟(三)──孔子廟〉,國史館臺灣文獻館電子報,https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/166/2399,2020年10月31日瀏覽。

- 新竹市孔廟,臺灣宗教文化資產,https://www.taiwangods.com/html/cultural/3_0011.aspx?i=169,2020年10月31日瀏覽。