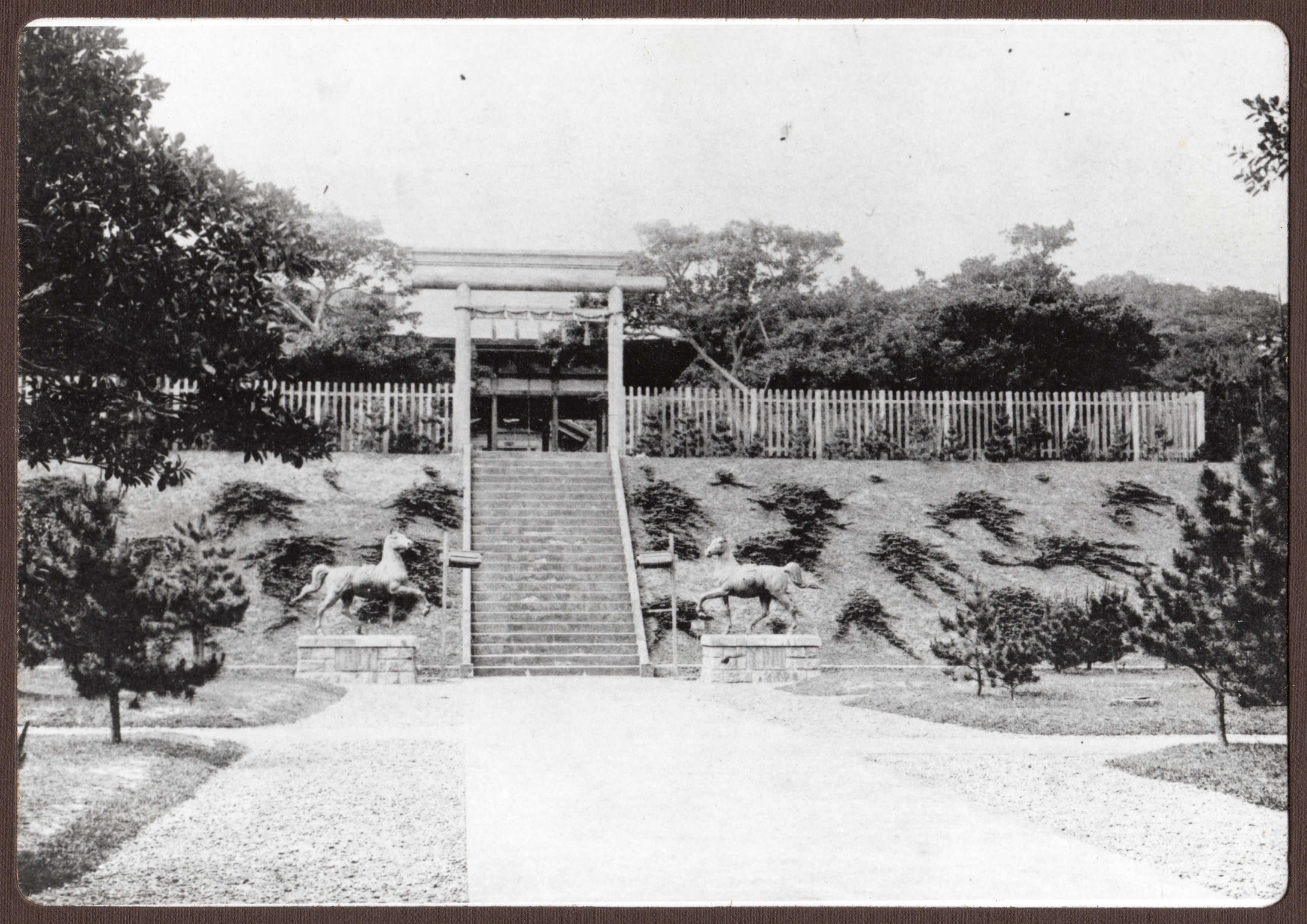

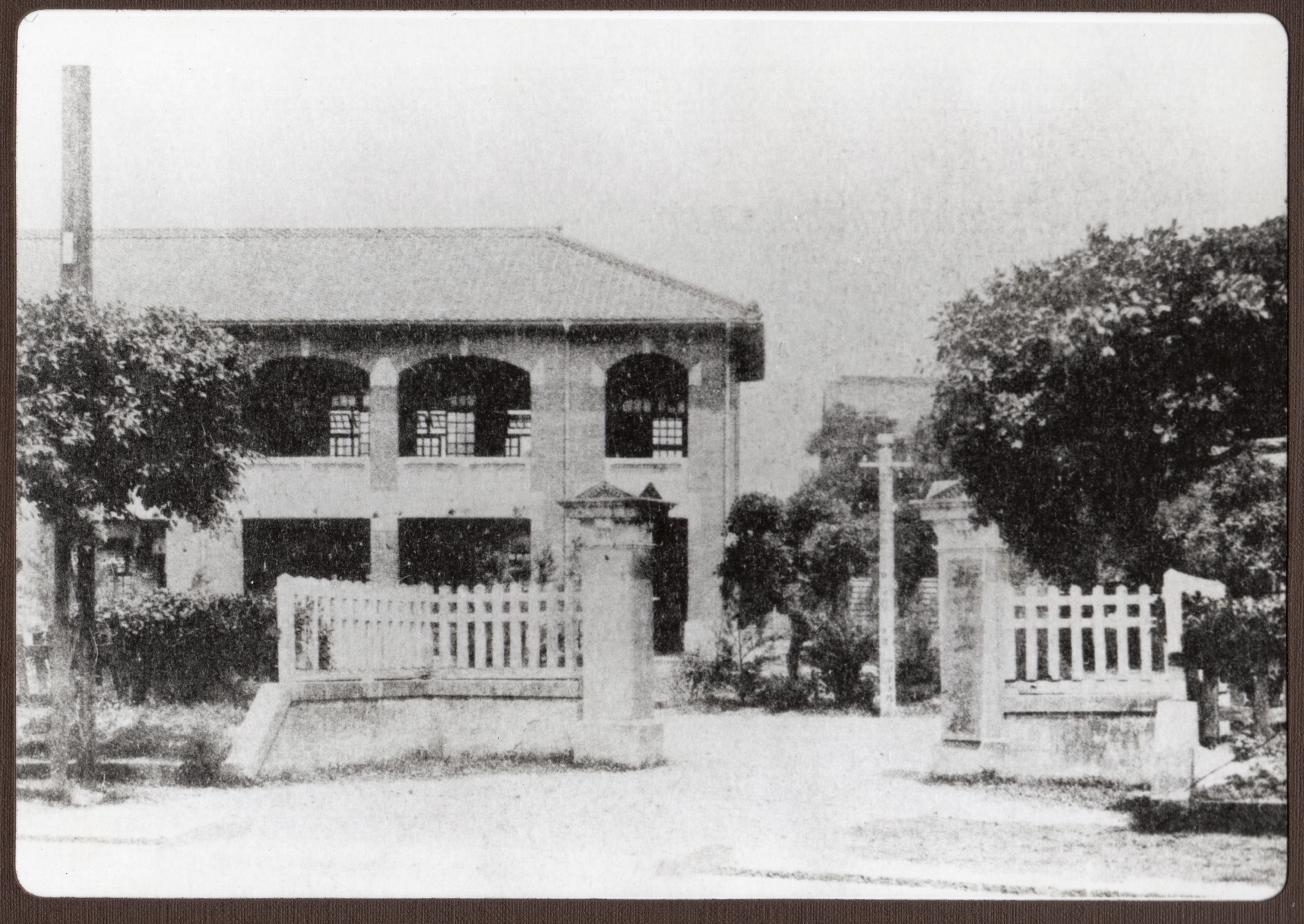

照片為第二代新竹神社。

新竹神社的興建計畫始於大正4年(1915)新竹廳長三村三平, 由大正5年繼任廳長的高山仰執行。主祀乙未戰爭逝世的北白川宮能久親王,神社選址在能久親王曾紮營過的「御遺跡地」牛埔山。 第一代新竹神社由時任臺灣總督府技師的森山松之助設計, 大正6年動工,大正7年完工, 包含神明造本殿、幣殿、拜殿、社務所、手水舍; 大正9年社格列為「縣社」。

1930年代因應皇民化運動,再加上神社建築的修繕需求、參拜人數日增、周遭交通問題等,為擴大新竹神社的規模,因而有第二代新竹神社。由新竹州技師手島誠吾、蓧崎善一設計,昭和1 3年(1938)動工,昭和15年完工, 包含流造本殿、祝詞舍、拜殿、神饌所、祭器庫、神門及迴廊、社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿、三座鳥居等; 昭和17年社格升為「國幣小社」。

戰後,由警備總部新竹分隊、新竹市團管部進駐使用,轉作為軍事機關;民國81年(1992)因應非法入境的大陸人民收容問題,作為新竹收容所,俗稱「靖廬」;民國107年10月裁撤。「新竹神社殘蹟及其附屬建築」於民國90年被公告為古蹟,目前僅存石砌的底座、石欄杆、社務所、神樂殿,社務所為臺灣所存規模最大,石燈籠、手水舍等則被移至靈隱寺。

〈新竹神社建立 御大典人を紀念し〉,《臺灣日日新報》,1915年8月28日,2版。

〈新竹神社許可 位地は牛埔山上〉,《臺灣日日新報》,1916年9月30日,7版。

〈地方近事 新竹 新竹神社竣成期〉,《臺灣日日新報》,1917年9月5日,3版。黃俊銘等,《市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃》(新竹:新竹市政府,2003),頁37。

〈新竹神社地鎮祭〉,《臺灣日日新報》,1917年9月25日,2版。〈神社鎮座式〉,《臺灣日日新報》,1918年10月22日,7版。

黃俊銘等,《市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃》(新竹:新竹市政府,2003),頁49。

〈新竹神社縣社ニ加列ノ件〉,《臺灣總督府府報》,1920年3月4日,頁4。

黃俊銘等,《市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃》(新竹:新竹市政府,2003),頁41。

黃俊銘等,《市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃》(新竹:新竹市政府,2003),頁72-92。

〈縣社新竹神社國幣小社ニ列格ノ件〉,《臺灣總督府府報》,1942年12月16日,頁54。

新竹神社殘蹟及其附屬建築,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/20010531000002,2019年7月3日瀏覽。

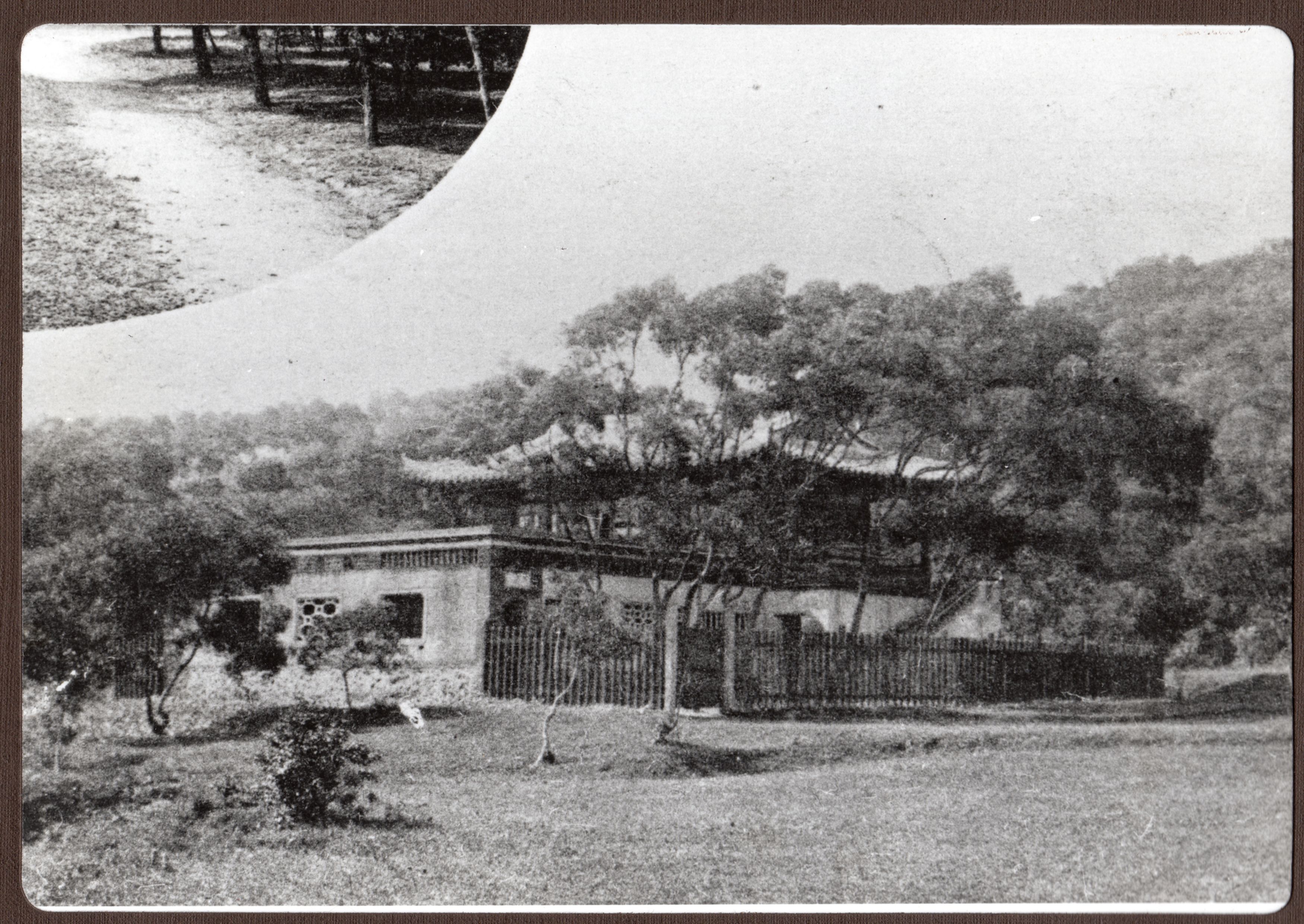

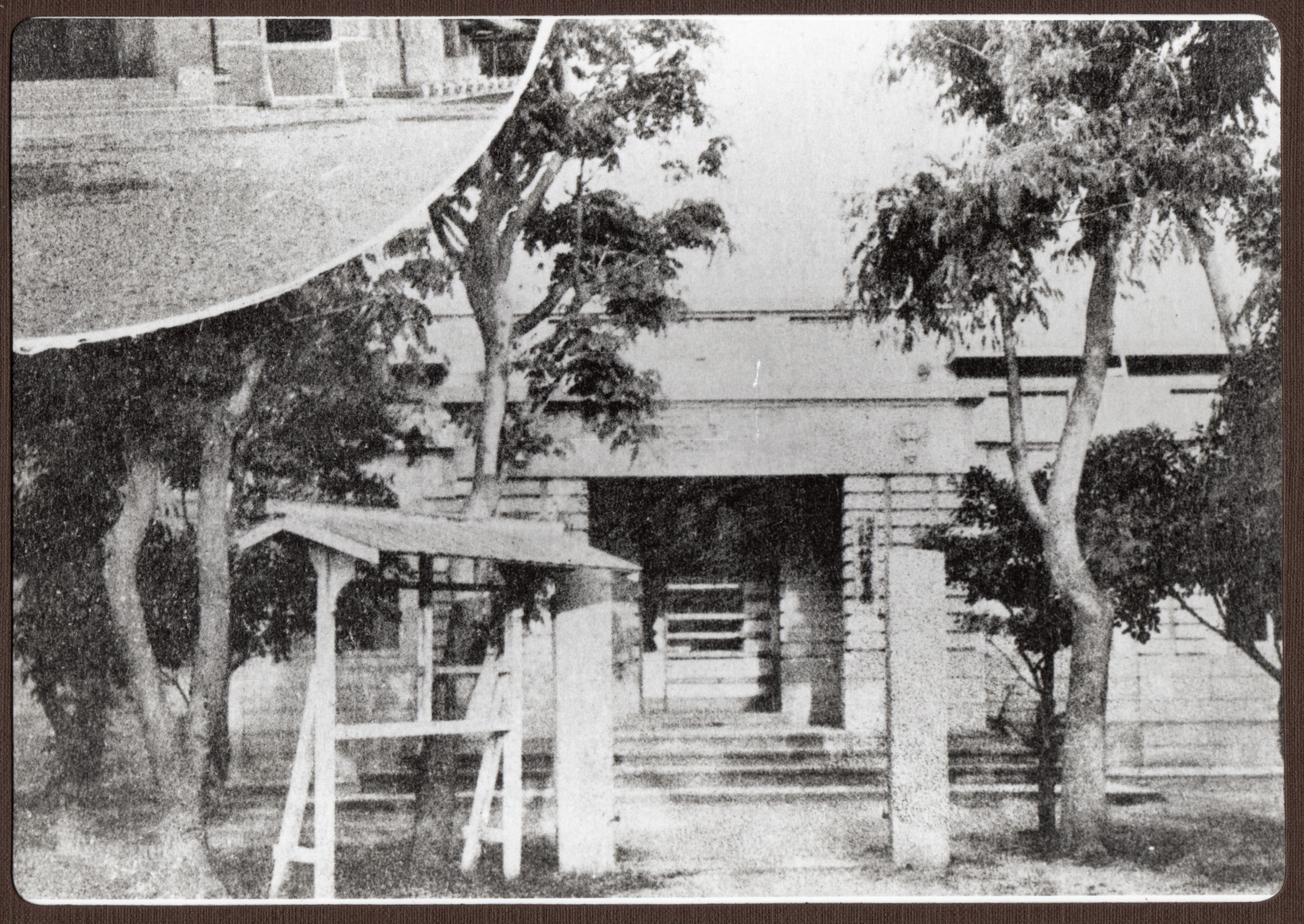

照片為由潛園遷移至新竹神社境內的爽吟閣,今已不存。

潛園為清代後期新竹士紳林占梅(1821-1868)所建立,為私人庭園,被認為是臺灣五大名園之一,原址位於今中山路與西大路西北角,爽吟閣為園內重要建築之一。明治28年(1895)7月,乙未戰爭時北白川宮能久親王曾進駐潛園爽吟閣一週,因能久親王在戰爭期間病逝,該地後來成為臺灣西部的御遺跡地之一。 因潛園一帶於新竹市區改正中計畫開闢為道路,林家後代的林榮初(1877-1944)捐出爽吟閣給地方政府, 大正7年(1918)爽吟閣拆遷,移至新竹神社境內。 遷移後省略閣前水院水池,迴廊下半圓拱洞和碼頭消失,平頂迴廊改成單坡斜頂; 昭和16(1941)指定為「史蹟」。 戰後,成為榮民住所,部分被改建但仍有遺跡。民國91年(2002)年底,新竹市政府認為爽吟閣保存狀況不佳,加上受到颱風破壞,將其拆除,今已不存。

新竹州,《新竹州要覽 [大正十二年版]》(新竹:新竹州,1923),頁249-250。

〈爽吟閣保存法 目下種種考究中〉,《臺灣日日新報》,1922年4月22日,2版。

〈新竹神社建立 設計變更認可〉,《臺灣日日新報》,1918年1月21日,3版。

張德南,《竹塹影像憶往》(新竹:新竹市立文化中心,1996),頁52。

〈新竹市奌描 上 靖臺宮御營の爽吟閣 近く正式に史蹟の指定受く〉,《臺灣日日新報》,1941年9月6日,4版。

照片拍攝角度為東南方朝西北方拍攝,為「城外向城內」拍攝的新竹市城市景象,推測拍攝位置為今信義街與大同路交叉口一帶。

照片中間為護城河所貫穿,其上是清代竹塹城的範圍,右後方則是東門城,城門前後種有榕樹。護城河的上方原為城牆,明治35年(1902)新竹廳拆除東門至南門間的城牆,將城址作為道路,即今勝利路。

從照片可以看出新竹市經過多次的市區改正,呈現出不同以往的市街風貌,像是兩層樓的街屋建築、筆直的街道、電線桿林立、行道樹的種植。

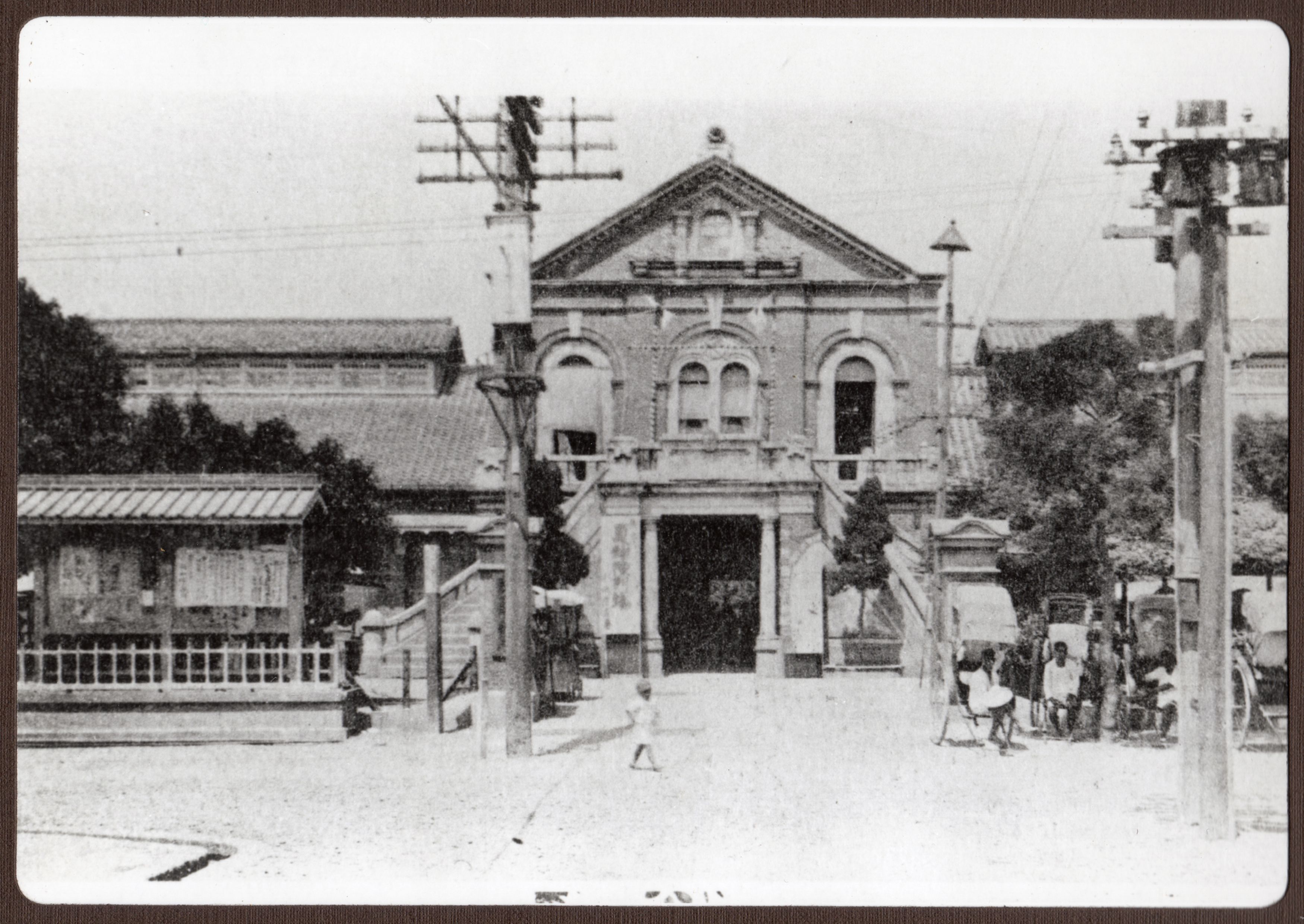

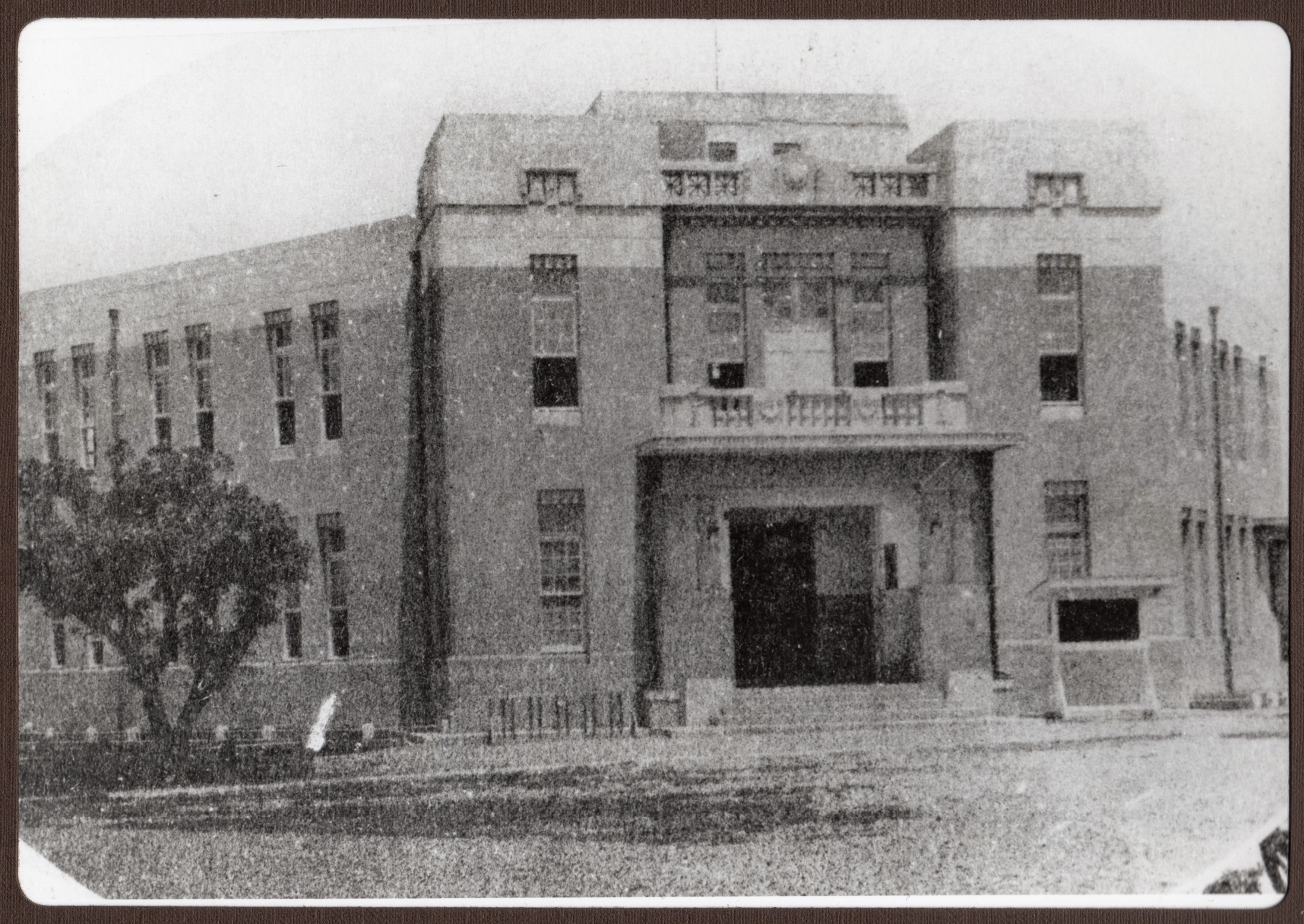

照片為新竹州廳,今為新竹市政府。

日治時期臺灣的地方行政區劃歷經多次變動,大正11年至昭和20年(1920-1945)為五州三廳時期,新竹州管轄範圍包含今桃園市、新竹縣市、苗栗縣,廳治設於今新竹市。新竹州廳於大正14年(1925)興建,大正15年年底主體建築完成,之後又陸續改建和擴建。 為一棟二層樓的磚造建築,兼具和洋混合風格。正門入口處設計突出的玄關,採用雙柱式門廊增加重要性,並搭配兩個小塔樓,使入口相當突出,進入大廳內部可見洋式的拱廊及羅馬柱子,突顯其做為新竹州的重要性。翼樓位於ㄇ字形的轉角處,利用其突出的量體來增加州廳的穩重感,同時做為樓梯間,是廳舍的另一個出入口。

戰後,新竹州由臺灣省行政長官公署民政處新竹州廳接管委員會接收,隨即成立新竹縣,在原州廳舍辦公。民國35年(1946)地方行政區改劃為「八縣九省轄市」,原新竹州劃分為新竹縣、市,廳舍改成「新竹市政府」,縣府則移往桃園。民國39年改劃為「二十一縣市」,原新竹州劃為桃園、新竹、苗栗三縣,新竹市改為縣轄市,廳舍又改為「新竹縣政府」。民國71年新竹市升格為省轄市。民國78年,縣政府遷往竹北,該廳舍作為新竹市政府迄今。 民國87年指定為古蹟。

黃俊銘等,《新竹市日治時期建築文化資產調查研究》(新竹:新竹市政府,1999),頁60。

新竹州廳,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/19980622000001,2019年7月19日瀏覽。

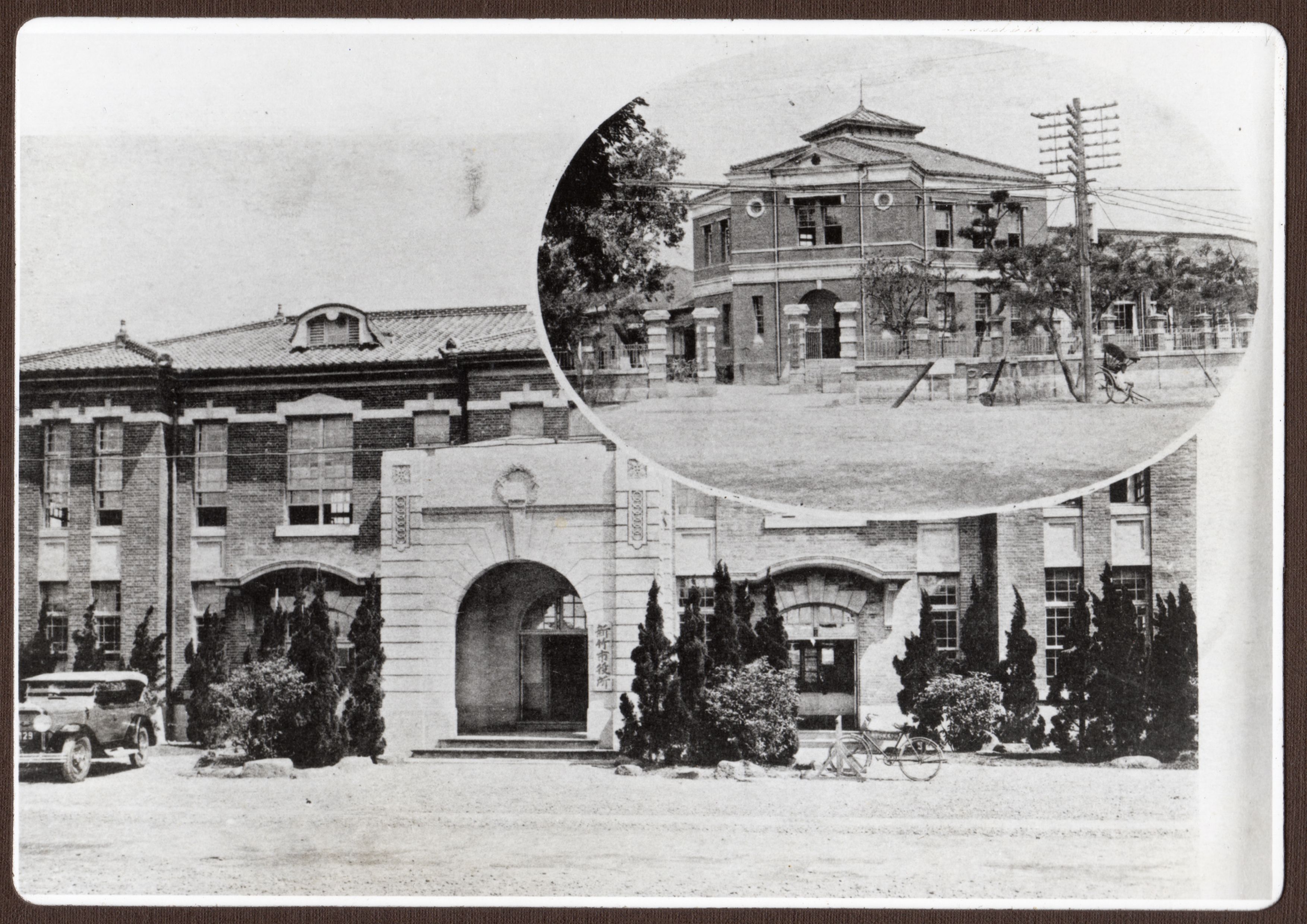

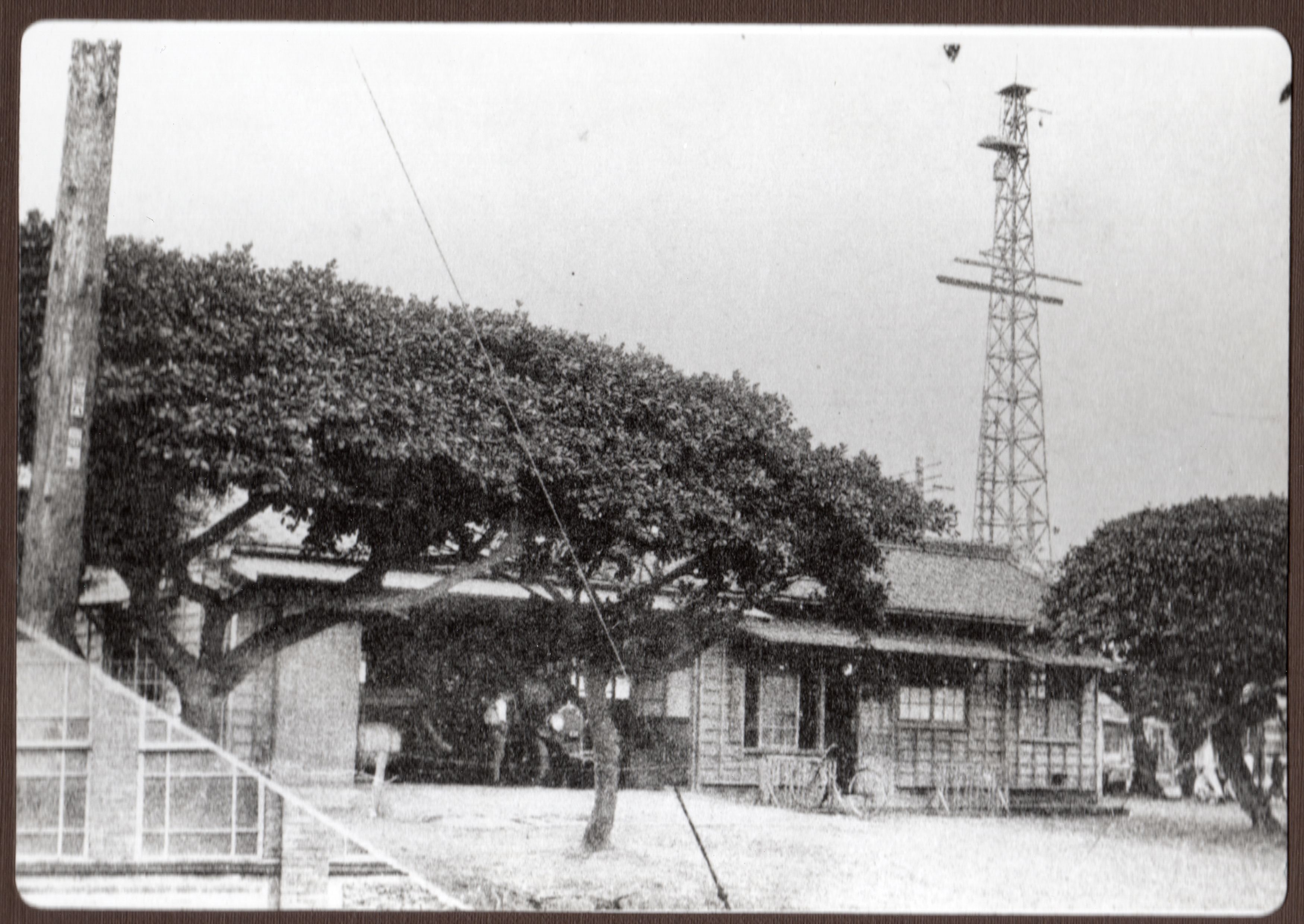

照片為新竹市役所,今為新竹市美術館。

大正11年(1920)地方行政區劃改制,街庄制為第三級行政單位,今新竹市時稱新竹街,管轄機關為「新竹街役場」,設於新竹郡役所。 至於新竹街役場的興建年代,目前尚無資料明確顯示。 昭和5年(1930)新竹街升格為新竹市,新竹街役場因改制而更名為「新竹市役所」,同年亦進行市役所的增築工程。

戰後作為國民黨新竹市黨部,後還給新竹市政府作為北區戶政事務所。民國90年(2001)公告為古蹟,民國96年改為新竹市美術館暨開拓館,民國105年轉型為新竹市美術館。

〈新竹 街長役場開所〉,《臺灣日日新報》,1920年10月4日,6版。

楊仁江著,林松總編輯,《新竹市市定古蹟新竹州市役所調查研究暨修復再利用計畫》(新竹:新竹市政府,2003),頁39。

新竹市役所,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/20010531000003,2019年7月3日瀏覽。

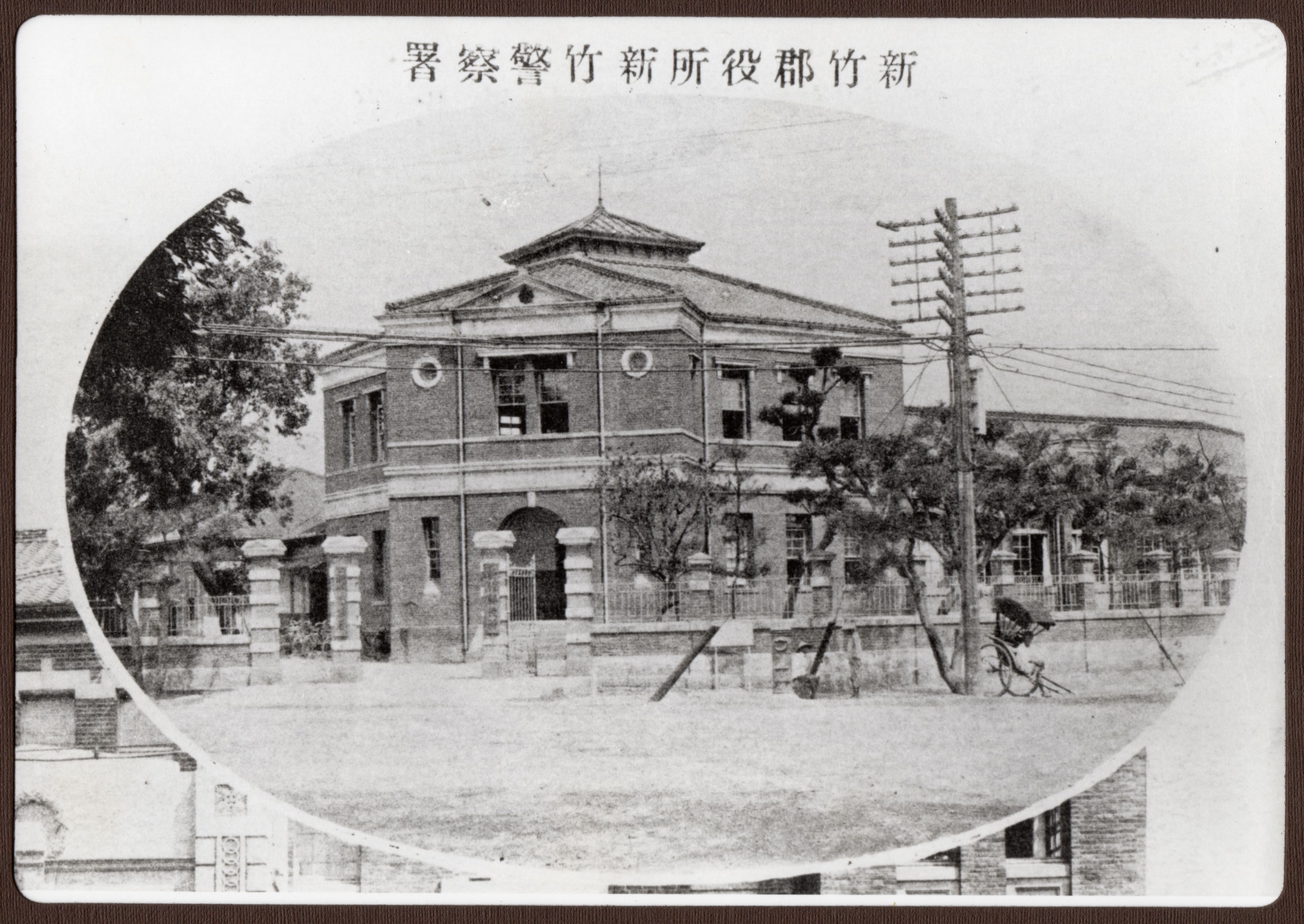

照片為新竹郡役所暨新竹警察署,原址位於今武昌街、西門街口之土地銀行新竹分行,今已不存。

大正11年(1920)地方行政區劃改制,郡制為第二級行政單位,新竹郡轄今新竹市、竹北市、新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、湖口鄉,郡役所設於今新竹市。該建築原為新竹廳舍,為臺灣總督府技師小野木孝治設計,明治38年(1905)興建,明治39年完工,為二層樓的磚造建築物。 大正11年地方行政區劃改制後轉作為「新竹郡役所」; 昭和5年(1930)新竹街升格為新竹市,郡役所仍設於新竹市,警政方面則設新竹警察署。

新竹郡役所於昭和13年(1938)12月遷至今新竹高工校園內(戰後作為新竹高工行政大樓,至民國77年(1988)改建), 新竹警察署於昭和10年遷至今新竹市警察局,由臺灣總督府官房營繕課設計監造,為鋼筋混擬土補強磚造二層樓建築物。兩機構遷出後,昭和15年成立的「臺灣總督府新竹師範學校」,學校範圍涵蓋該址及今中央市場,至第二次世界大戰後期校舍遭轟炸,才遷移到今日的南大路原學生宿舍。

〈黃俊銘等,《新竹市日治時期建築文化資產調查研究》(新竹:新竹市政府,1999),頁32-33。

〈新竹 新竹郡役所準備〉,《臺灣日日新報》,1920年9月4日,4版。

日治時期公共建築系列之十六_新竹郡役所新廳舍,http://mypaper.pchome.com.tw/o1ympic/post/1322510203/,2019年7月22日瀏覽。

「1940年新竹師範學校原位於土銀」,竹師校史,竹師會館,http://nhcue.nd.nthu.edu.tw/Collection?id=eb0be4e8-eca1-44fc-9377-8c5c444595d2/,2019年10月28日瀏覽。

照片為新竹公園。

新竹公園的設置計畫始於大正3年(1914)新竹市區改正計畫,預定設置位置在今三角公園、武昌街、文昌街、復興路、東門街所圍成的街區,大正4年新竹公園管理規程公告施行; 然大正6年新竹市區計畫變更圖已將新竹公園改至枕頭山腳一帶的丘陵,居於舊城區和十八尖山的中間,佔地約5萬坪。大正5年開始編列預算建設,期間因第一次世界大戰造成經濟蕭條和地價高漲,工程進展緩慢,至大正10年才正式開放使用, 供市民休憩。

園區包含水池、運動場、游泳池、兒童專用游泳池、兒童遊樂場(昭和9年(1934)設置、昭和11年完工開放)、網球場等設施。亦有紀念碑設置於園區內,包含無壽量石碑(今移至新竹市立動物園內)、攻佔竹塹城紀念碑(今已不存)、忠魂碑(戰後被改建鄒洪上將紀念碑)、警察招魂碑(今已不存)。因占地廣大,另有其他機構建立於此,如新竹測候所(昭和13年設置,民國80年(1991)遷移)、放送局新竹轉播站(昭和16年設置)、新竹州自治會館(昭和11年設置,今新竹玻璃工藝博物館)、料理亭。 至今仍為新竹是最大的公園,又名中山公園。

「公園管理規程認可(新竹廳)」(1915年3月1日),〈大正四年永久保存第三十卷〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館。

黃俊銘等,《新竹市日治時期建築文化資產調查研究》(新竹:新竹市政府,1999),頁45。

《新竹市要覽》(新竹:新竹市役所,1931),頁111-112。〈兒童遊園地を 新竹公園に設置 市制五周年記念事業の 委員長以下が決る〉,《臺灣日日新報》,1934年11月30日,11版。〈新竹兒童遊園地開放〉,《臺灣日日新報》,1936年5月5日,夕刊2版。葉錦爐,〈新公園的故事〉,《竹塹文獻雜誌》33(2005年4月),頁54-56、62-63。〈自治會館を新竹に建設 自治制施行記念に〉,《臺灣日日新報》,1936年1月14日,5版。

照片為臺北地方法院新竹支部,今已不存。

明治29年(1896)4月,司法體系實施地方法院、覆審法院、高等法院三審制,新竹設「新竹地方法院」,設置於清代的淡水廳署(其址今為土地銀行新竹分行)。明治30年1月遷至新竹城內西門堡後車路(今長安街),明治31年改行地方法院、覆審法院二審制,改名「臺北地方法院新竹出張所」。大正8年(1919)又改行地方法院、高等法院覆審部,改名「臺北地方法院新竹支部」;昭和13年(1938)升格為「新竹地方法院」。 戰後,改稱為「臺灣新竹地方法院」,民國106年(2017)搬遷至竹北辦公廳舍,原址轉作「臺灣新竹地方法院新竹簡易庭」。 建物已改建,今不存。

菅野秀雄,《新竹州沿革史》(新竹:新竹州沿革史刊行會,1938),頁448-449。黃俊銘等,《新竹市日治時期建築文化資產調查研究》(新竹:新竹市政府,1999),頁21、69。

張雅婷報導,〈新竹地院今拆牌 新址8月1日掛牌啟用〉,https://video.udn.com/news/714961,2019年7月27日瀏覽。

照片為新竹公會堂,今為新竹生活美學館。

該址歷經清代臺灣北路協右營游擊署、日治時期守備隊兵營、新竹官民俱樂部和演武場。 新竹公會堂於大正9年(1920)7月開工,大正10年完工, 主要作為公眾集會和社會教育的場所。大正15年以前主要由新竹官民俱樂部經營,大正15年以後改由官方經營,轉為新竹街役場所有,故改稱「新竹街公會堂」。昭和5年(1930)新竹街升格為新竹市,改稱「新竹市公會堂」。第二次世界大戰後期遭美軍轟炸,造成主建築屋頂近全毀、後側附屬建築物倒塌。

戰後,主體建築的屋頂和入口山牆經整修,與原貌差異較大,改名為「新竹縣政府中山堂」。 民國44年(1955)新竹社會教育館設館之初因政府財政困難,借用此地作為辦公室及主要展演活動場所,之後陸續增蓋建築物數棟。現今主體建築「美藝堂」仍為日治時期公會堂時代建築;民國97年3月改為國立新竹生活美學館使用至今。民國100年公告為歷史建築。

國立新竹生活美學館委託,中原大學執行,黃俊銘主持,《新竹公會堂修復、再利用及管理維護計畫》(新竹:國立新竹生活美學館,2011),頁2-1~2-5。

《新竹市要覽》(新竹:新竹市役所,1931),頁71-72。

國立新竹生活美學館委託,中原大學執行,黃俊銘主持,《新竹公會堂修復、再利用及管理維護計畫》(新竹:國立新竹生活美學館,2011),頁2-27。

國立新竹生活美學館委託,中原大學執行,黃俊銘主持,《新竹公會堂修復、再利用及管理維護計畫》(新竹:國立新竹生活美學館,2011),頁2-29。

新竹公會堂,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/historicalBuilding/20110406000001,2019年6月27日瀏覽。

照片為新竹停車場,即新竹車站。

光緒18年(1893)基隆新竹間鐵道完工,於枕頭山(今東大路憲兵隊一帶)設「新竹票房」,為土埆造建築。 日治時期,為因應西部縱貫線的開通,由松崎萬長設計新竹車站,大正元年(1912)施工,大正2年年完工落成, 屬於後期文藝復興樣式建築。後續的增建包含:昭和3年(1928)增建右側辦公室,但昭和20年5月遭盟軍轟炸,事務室部分毀損。

民國36年(1947)經臺灣省政府撥款整修,民國37年初整建完成,包括右側延伸之辦公室、會議室,也增建左側列車車班站房等。民國55年因應本線、支線貨運量激增,以及配合臺灣肥料公司新竹廠擴建後之運輸需要,擴建貨運站(今最右側之行李房)。民國58年6月完成啟用,客貨業務正式分開。民國87年6月23日經臺灣省政府核定為省定古蹟。 目前依舊作為新竹車站使用。

潘國正撰,張永堂總纂,《新竹市志卷首下》(新竹:新竹市政府,1999),頁158。臺灣總督府鐵道部,《臺灣鐵道史 上》(臺北:臺灣總督府鐵道部,1910),頁138。

〈代表的三大建築物 新竹ステーシヨン〉,《臺灣日日新報》,1915年8月22日,5版。

新竹火車站,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/19980623000001,2019年7月3日瀏覽。

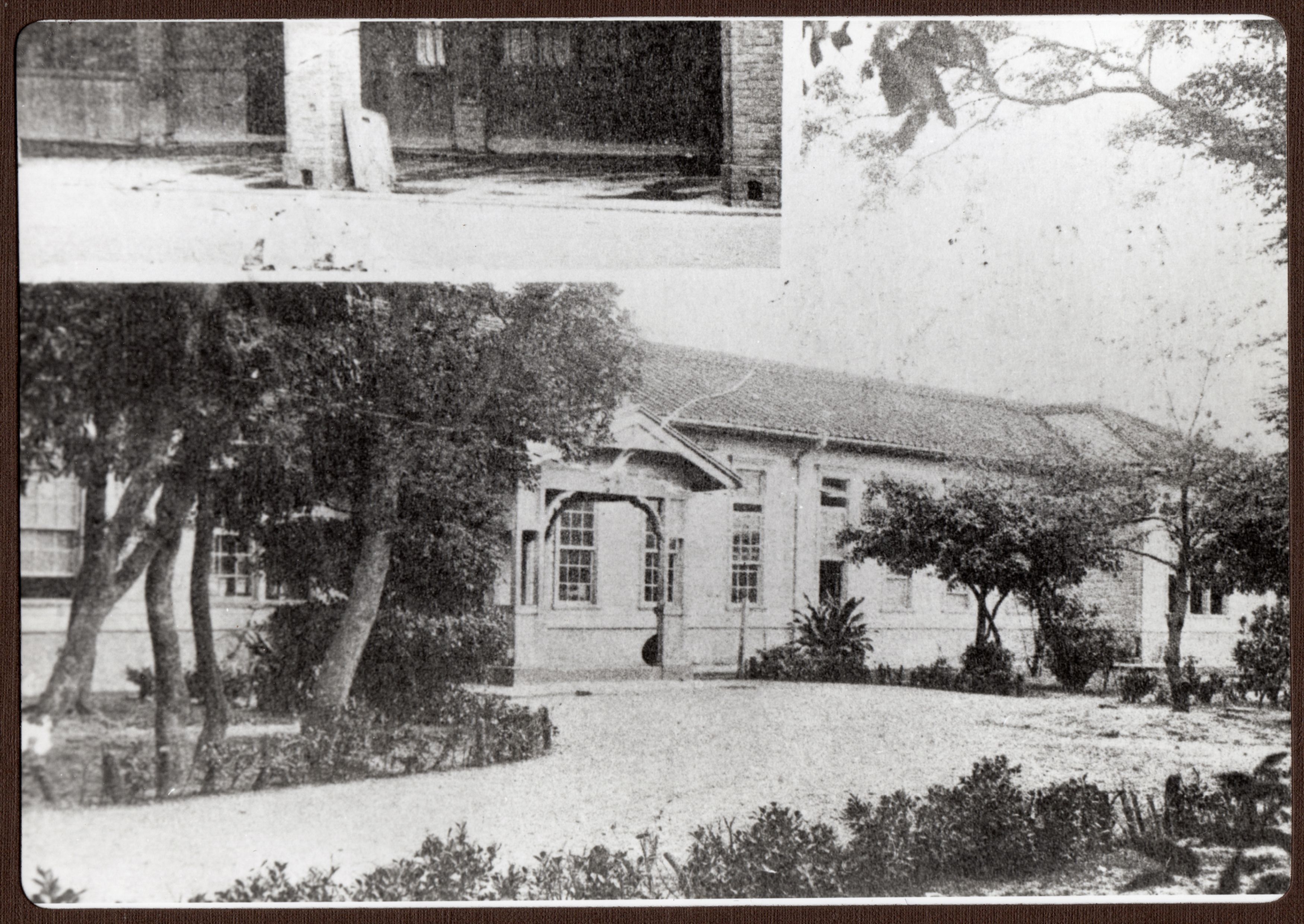

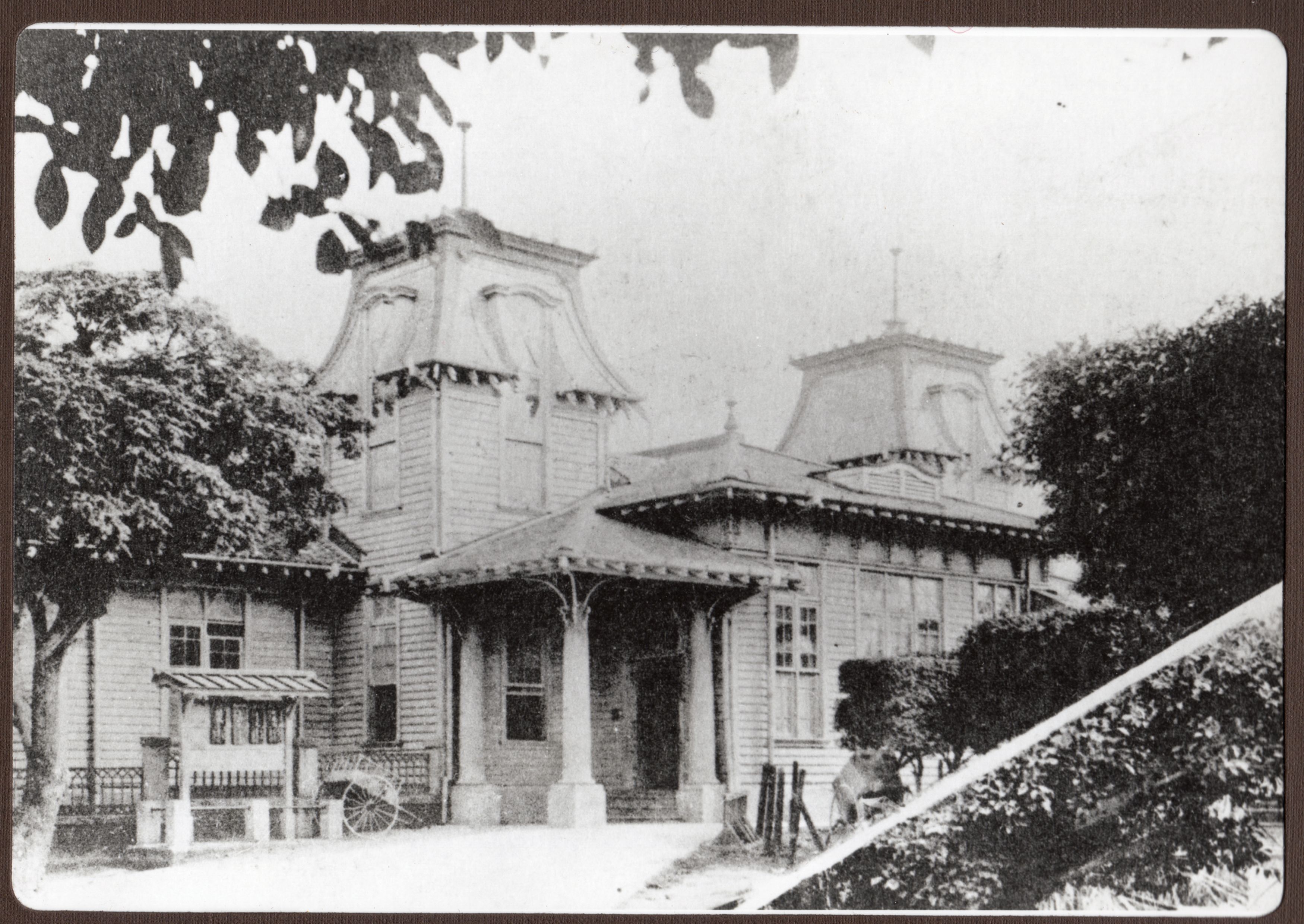

照片為明治41年(1908)建造的木造新竹醫院,今已不存。

明治28年(1895)設置臨時的醫局於淡水廳署(其址今為土地銀行新竹分行)內,由陸軍軍醫部管轄;明治29年改稱「新竹醫院」,改由臺北縣新竹廳管轄;明治30年改稱「新竹縣新竹醫院」;明治31年轉由臺灣總督府直轄,改稱「臺灣總督府新竹醫院」。因該地設備不全,明治36年遷入位於南門的龍王祠及育嬰堂(今南門街與林森路交叉口),仍是利用清代建築。 明治41年9月遷入西門街新建的廳舍(今大遠百百貨公司),並陸續完善院舍和各項設備;昭和5年(1930)增建鋼筋水泥制的門診大廳。

戰後,由臺灣省行政長官公署民政廳衛生局接收,改名為「臺灣省立新竹醫院」,因省府改制改隸臺灣省政府衛生處。由於醫療設施老舊不符時代需求,再加上醫院空間不足,於民國72年(1983)遷至現址,民國88年更名為「行政院衛生署新竹醫院」,民國100年更名為「國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院」。

黃俊銘等,《新竹市日治時期建築文化資產調查研究》(新竹:新竹市政府,1999),頁22。

陳冠伶、黃郁晴、沈慈雅企劃撰稿,《憶風華:新竹醫院的故事》(新竹:衛生署新竹醫院,2011),頁16-19。

醫院歷史,https://www.hch.gov.tw/hch/About_Us/CommonData.aspx?MNO=C019,2019年7月10日瀏覽。

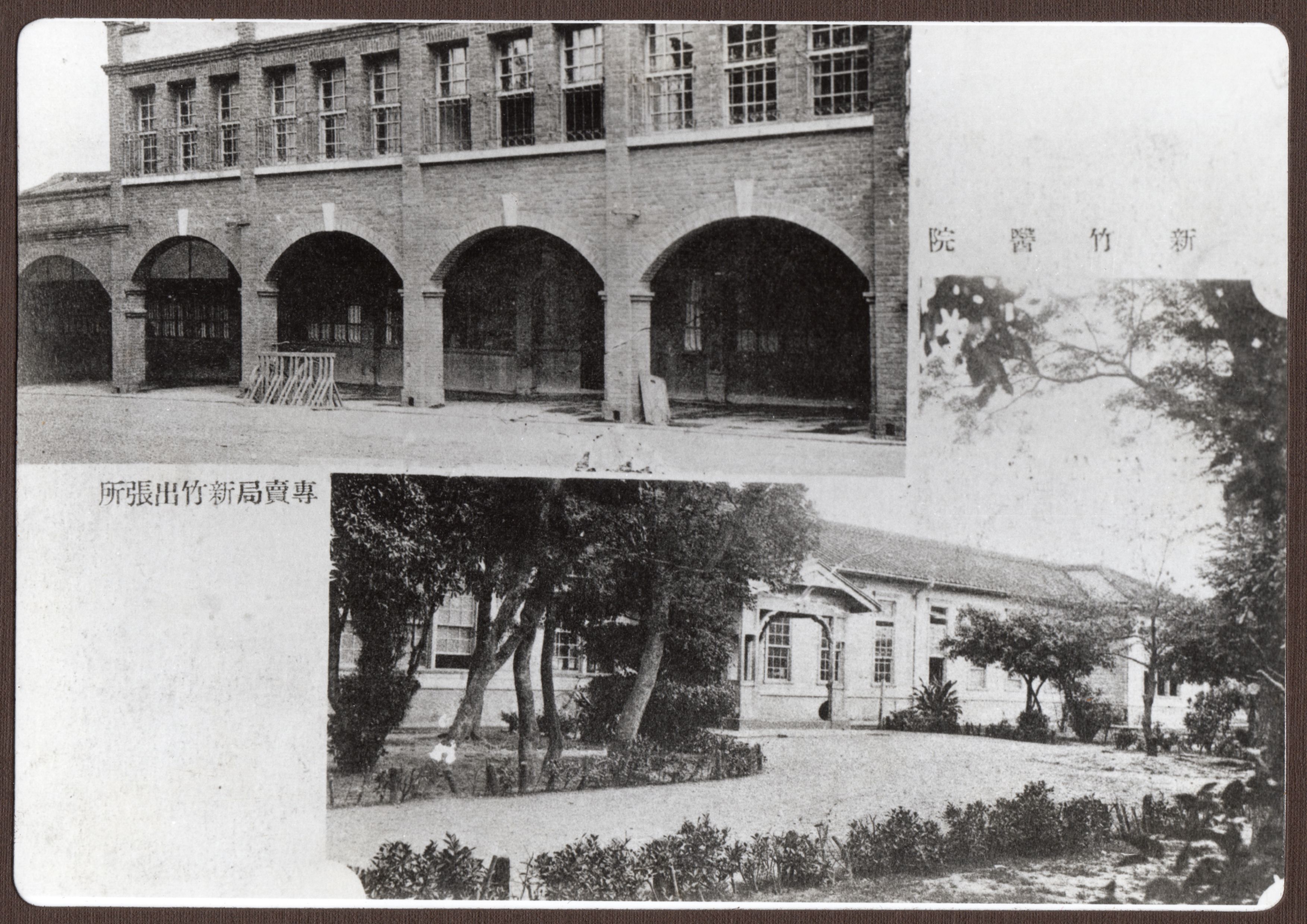

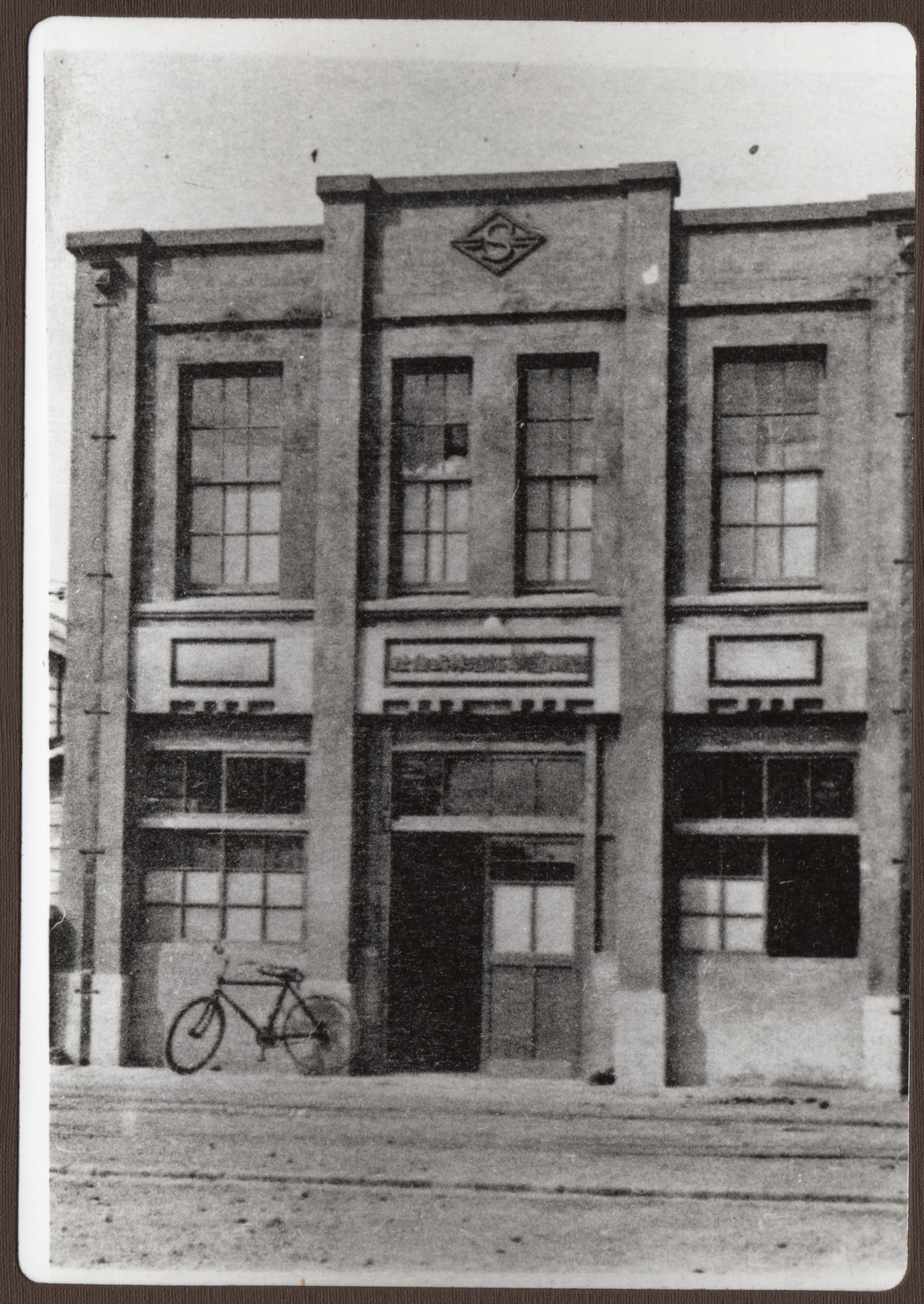

照片為專賣局新竹出張所,今為臺灣菸酒公司新竹營業所。

專賣事業是日治時期重要物資的統治措施。大正11年(1922)設立「臺北專賣支局新竹出張所」,事務所設在新竹州廳內,開始酒類的製造販賣事業,不久增加食鹽生產販賣事業。大正13年改稱「臺灣總督府專賣局新竹出張所」,增加菸草販賣事業,昭和9年(1934)又增加樟腦生產販賣事業。昭和10年興建新廳舍和倉庫,昭和11年落成遷移至現址,由專賣局庶務課梅澤捨次郎設計,其受現代主義影響,強調建築物的水平線條,去除不必要的裝飾,立面開窗以長形方窗為主,配合水平線條的洗石子雨庇、窗臺。昭和12年升格為支局,稱「臺灣總督府專賣局新竹支局」。

民國36年(1947)改稱「臺灣菸酒公賣局新竹分局」;年菸酒公賣局改制為臺灣菸酒股份有限公司,改稱「臺灣菸酒公司新竹營業所」。民國104年公告為古蹟。

菅野秀雄,《新竹州沿革史》(新竹:新竹州沿革史刊行會,1938),頁。黃俊銘等,《新竹市日治時期建築文化資產調查研究》(新竹:新竹市政府,1999),頁92-94。

新竹專賣局,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/20150121000001,2019年7月29日瀏覽。

照片為新竹州州立新竹高等女學校,今為國立新竹女子高級中學。

該址原為大正11年(1922)設立之新竹州州立新竹中學校。大正13年設立「新竹州州立新竹高等女學校」,為四年制本科,昭和4年(1929)增設一年制補習科(專修科)。初無校舍,借用新竹小學校(今東門國小)上課;大正15年,新竹中學校校地讓與新竹高等女學校,其遷至十八尖山附近。陸續啟用的校舍包含:昭和4年作法室(禮儀學習教室)、昭和6年室內體操場及整容室(更衣換裝室)、昭和16年游泳池(今沂風園)。

戰後,改稱「臺灣省立新竹女子中學」,設初中部和高中部;民國47年(1958)改制為完全中學,更名為「臺灣省立新竹女子高級中學」。民國89年臺灣省虛級化,改制為「國立新竹女子高級中學」。今日尚存室內體操場(今小禮堂)、興建科學大樓但保留舊建築的紅磚外牆。

竹女校史館,https://www.hgsh.hc.edu.tw/ischool/publish_page/21/?cid=415,2019年7月27日瀏覽。

照片為新竹州州立新竹中學校,今為國立新竹高級中學。

大正11年(1922)4月,設立「新竹州州立新竹中學校」,借用新竹第一公學校(今新竹國小)的一部分開校,為五年制,最初編成二個班級,招收100名左右的學生。同年11月東門外的校舍建設完成而遷移(該地後作為新竹高等女學校,即今新竹女中),大正14年又遷移到十八尖山附近。

戰後由辛志平接收,民國35年(1946)改為「臺灣省立新竹中學」;民國57年因應「省辦高中,縣市辦國中」的政策,改為臺灣省立新竹高級中學; 民國89年臺灣省虛級化,改制為「國立新竹高級中學」。目前學校舊建築僅存大正15年(1926)建立的武道場。民國86、87年曾一度為了興建音樂館而有拆除之虞,經校友陳情後指定為市定古蹟,才得以存留,現在作為學生的活動中心。 該校三大運動項目水上運動會、陸上運動會、十八尖山越野賽跑,自日治時期延續至今。

《新竹市要覽》(新竹:新竹市役所,1931),頁59。

〈新竹中學學校沿革概要〉,《竹塹文獻雜誌》40(2007年12月),頁146-147。

新竹高中劍道館(前新竹武道場),文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/20010531000004,2019年6月24日瀏覽。

曾驛婷報導,〈新竹高中越野賽跑,全校一起動起來〉,《風城運動電子報》,https://windycitysports.pixnet.net/blog/post/12506326-%E6%96%B0%E7%AB%B9%E9%AB%98%E4%B8%AD%E8%B6%8A%E9%87%8E%E8%B3%BD%E8%B7%91%EF%BC%8C%E5%85%A8%E6%A0%A1%E4%B8%80%E8%B5%B7%E5%8B%95%E8%B5%B7%E4%BE%86,2019年6月25日瀏覽。

照片為新竹尋常高等小學校,今為新竹市立東門國民小學。

明治30年(1897)10月設立「新竹國語傳習所附屬小學科」,地點在明志書院舊址(今西門街和西大路交叉口),此為新竹尋常高等小學校的前身。明治31年10月因應臺灣總督府頒布〈小學校官制〉,改制為「新竹小學校」,明治35年因應臺灣總督府頒布〈小學校規則〉,更名為「新竹尋常高等小學校」,大正3年(1914)校地遷移至東門外(即現址)。昭和16(1941)修正〈臺灣教育令〉,昭和18年更名為「新竹國民學校」。

戰後,民國36年(1947)更名為「新竹市東區東門國民學校」。民國38至40(1949-1951)暫借陸軍大學使用,期間遷至新竹國小上課,民國39年改稱「新竹縣新竹市立東門國校」,民國57年實施九年義務教育,改稱「新竹縣新竹市東門國民小學」。民國71年因新竹市升格為省轄市,更名為「新竹市立東門國民小學」。

《新竹市要覽》(新竹:新竹市役所,1931),頁60-61。李芝芬,〈百年巡禮─東門國小〉,《竹塹文獻雜誌》43(2009年7月),頁103。

李芝芬,〈百年巡禮─東門國小〉,《竹塹文獻雜誌》43(2009年7月),頁104-105。

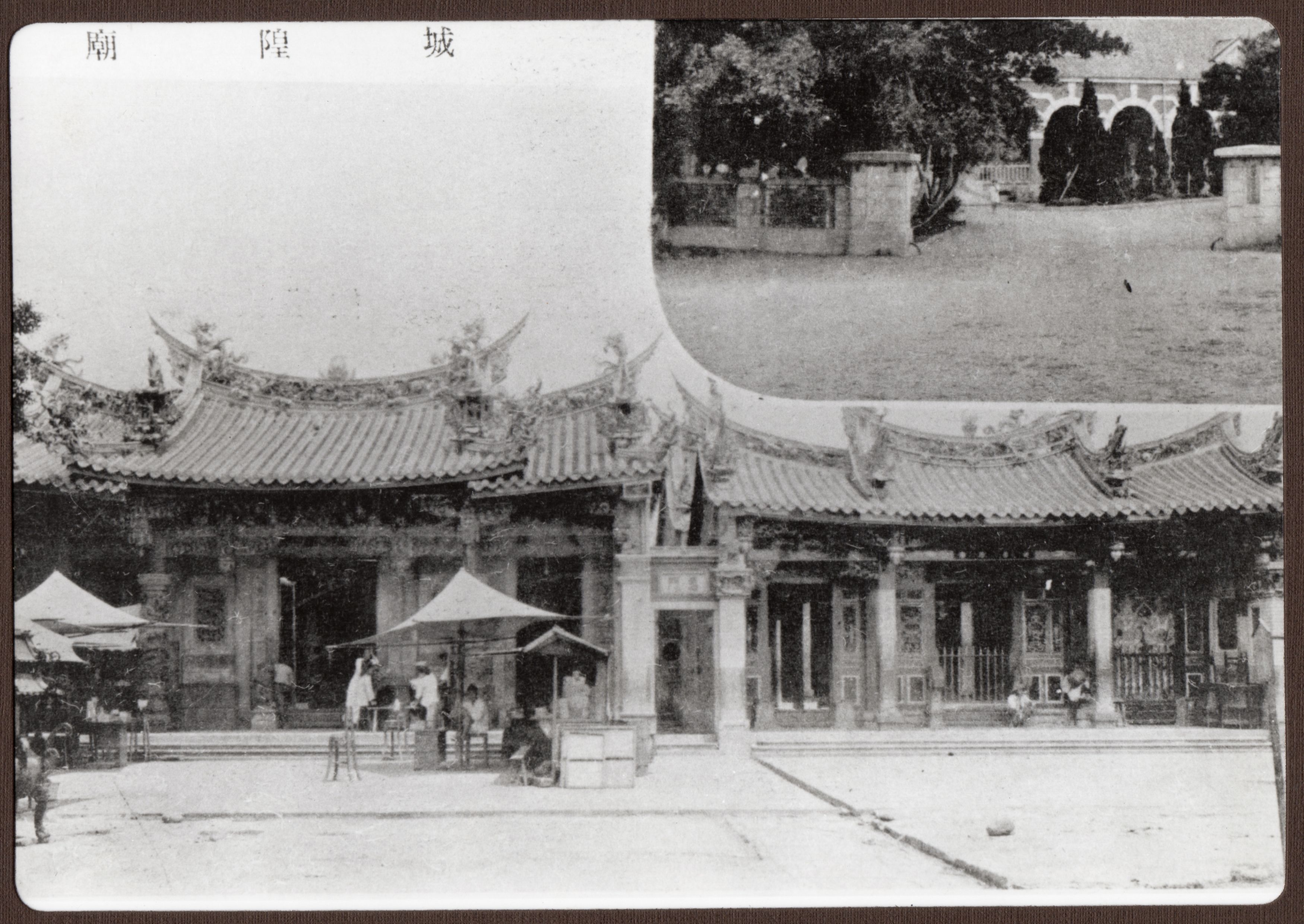

照片為大正15年(1926)重建後的新竹城隍廟。

新竹城隍廟創建於乾隆13年(1748),為淡水廳同知曾日瑛倡建,土地由王世傑族人捐獻,列入官祀。嘉慶8年(1803)同知胡應魁於西畔增建觀音亭(今法蓮寺)。道光8年(1828)同知李慎彝、道光30年同知黃開基曾重修城隍廟。 光緒5年(1879)設臺北府,原稱「顯祐伯」的縣城隍,配合改制升格為府城隍「綏靖侯」。不晚於光緒15年(1889),城隍爺已進封為「威靈公」、「新竹縣都城隍」,成為臺灣唯一的都城隍廟。

大正13至15年(1924-1926)由鄭肇基發起重修城隍廟,建立新式會堂。 城隍廟、法蓮寺與護室三者並列,形成較寬闊的正立面與連續的廟埕。現存多數的前殿牆堵石雕為此時期修建,大門上方的八卦藻井為泉州惠安大木匠師王益順作品,龍柱為臺北名匠辛阿救作品。民國74年(1985)公告為古蹟。

潘國正撰,張永堂總纂,《新竹市志卷首下》(新竹:新竹市政府,1999),頁136、140、144、148、183。

新竹都城隍廟,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/19850819000003,2019年7月30日瀏覽。

〈新竹特訊/城隍廟大修繕〉,《臺灣日日新報》,1924年9月4日,4版。

新竹都城隍廟,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/19850819000003,2019年7月30日瀏覽。新竹都城隍廟,http://www.weiling.org.tw/xContents/MainMenuAnnals04,2019年7月30日瀏覽。

照片為新竹第一公學校,今為新竹市立新竹國民小學。

明治31年(1898)7月頒布〈臺灣公學校規則〉,同年10月新竹國語傳習所廢止並設立「新竹公學校」,分成普通科和速成科。當時傳統的書房教育勢力興盛,曾呈現應募的女子多於男子的特殊現象。明治39年孔廟(位於今林森路)修繕完成,校地遷移至孔廟。大正10年(1921),更名為「新竹第一公學校」,昭和11年(1936)更名為「新竹第一國民學校」。 昭和12年,又遷至新興町(今興學街,即今日校址),昭和16年更名為「新興國民學校」。

戰後,民國37年(1948)更名為「新竹國民學校」,民國57年實施九年義務教育,改稱「新竹國民小學」。民國71年因新竹市升格為省轄市,改稱為「新竹市新竹國民小學」 學校仍保有日治時期的建築物百齡樓、禮堂、水池,以及供奉天皇和皇后玉照(稱御真影)、教育敕語的奉安櫃。

新竹市要覽》(新竹:新竹市役所,1931),頁62。

蔡婉緩,〈跨越三世紀的學校─新竹國小〉,《竹塹文獻雜誌》43(2009年7月),頁56-61。

蔡婉緩,〈跨越三世紀的學校─新竹國小〉,《竹塹文獻雜誌》43(2009年7月),頁64-68。

照片為新竹第二公學校,今為新竹市立北門國民小學。

明治34年(1900)4月,借用位於樹林頭境福宮的一部份充當校舍,建立「樹林頭公學校」,最初編成兩個班級,招收40多位的學生。明治40年校舍完工,遷移至水田庄(即今日校址)。大正10年(1921)4月改名為「新竹第二公學校」。 昭和16年(1941)更名為「北門國民學校」。

戰後,民國35年(1946)改稱為「新竹縣立第二國民學校」,民國36年改稱「新竹縣北區北門國民學校」,民國71年因新竹市升格為省轄市,改稱為「新竹市北門國民小學」。學校仍保有日治時期的建築物同心堂、百齡樓。

《新竹市要覽》(新竹:新竹市役所,1931),頁61-62。

楊家倫,〈世紀風華北門情〉,《竹塹文獻雜誌》43(2009年7月),頁81-83。

照片為昭和10年(1935)改稱住吉公學校以前的新竹女子公學校,校址位於住吉町,今為新竹市立民富國民小學。

大正4年(1915)「新竹公學校」設立女子部;大正5年獨立為「新竹女子公學校」。昭和7年(1932),遷至住吉町校舍,即今「國立清華大學附設實驗小學(原新竹教育大學附設實驗小學)」校址;昭和10年開始招收男生,改稱「住吉公學校」;昭和15年新創設的「新竹師範附屬公學校」在住吉公學校內一同上課。昭和16年遷至現址,改稱「新富國民學校」。

戰後,改稱「新竹市北區民富國民學校」;民國39年(1950)改稱「新竹縣民富國民學校」;民國57年改稱「新竹縣立民富國民小學」;民國71年因新竹市升格為省轄市,改稱「新竹市立民富國民小學」。

《民富國小創校百周年校慶特刊》,http://100.mfps.hc.edu.tw/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/%E6%B0%91%E5%AF%8C%E7%99%BE%E9%80%B1%E5%B9%B4%E7%B4%80%E5%BF%B5%E7%89%B9%E5%88%8A1-206.pdf#new_tab,2019年9月12日瀏覽。

照片為新竹第三公學校,今為新竹市東區龍山國民小學。

大正10年(1921)3月,借埔頂保甲聯合事務所的一部分作為校舍,是為「新竹第一公學校埔頂分離教室」。隔年遷入新校舍(即今日校址),大正12年改稱「新竹第一公學校埔頂分教場」。昭和3年(1928)獨立為「新竹第三公學校」,昭和16年改稱「新丘國民學校」。

戰後,民國35年(1946)改稱「新竹市第五國民學校」,民國36年改稱「新竹市東區龍山國民學校」,民國71年因新竹市升格為省轄市,改稱「新竹市東區龍山國民小學」。

《新竹市要覽》(新竹:新竹市役所,1931),頁62-63。

劉秀美,〈走過龍山歲月 笑看龍山成長〉,《竹塹文獻雜誌》43(2009年7月),頁111。

照片為新竹州立新竹圖書館,現屬於新光人壽集團財產。

大正12年(1923)為紀念皇太子裕仁(即日後的昭和天皇)行啓而建立的圖書館,由宇敷赳夫設計,大正13年興建,大正14年完工不久後開館,為鋼筋混泥土建築物。館內包含一般閱覽室、兒童室、特別兼婦人室、書庫、辦公室,閱覽人員以學生、兒童佔多數。

戰後,由新竹市政府接收,定名為「新竹市立圖書館」,後又改為「新竹縣立圖書館」,仍作為圖書館使用,民國73年(1984)新竹縣政府將土地與建物售予新光人壽集團,成為私人財產,民國87年被指定為市定古蹟。

《新竹州立新竹圖書館一覽》(新竹:新竹州立新竹圖書館,1930),頁2-3、7。〈新竹圖書館落成〉,《臺灣日日新報》,1925年9月2日,4版。

新竹州圖書館,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/19981229000002,2019年6月24日瀏覽。

照片為新竹市公設市場,今已改建不存。

新竹市場的前身為明治33年(1900)日本人渡嘉唯良建立的大同公司。明治43年大同公司解散,新竹廳收回並興建公設市場,明治44年完工啟用,為二層樓的磚造建築,稱為「新竹市場」。 屋面開有老虎窗,四周牆壁為環繞連續的弧拱窗,室內通風及採光良好,建築物平面呈現日字型。其設置地點交通方便,且位於新竹市人口聚集的中心。 大正12年(1923)改名為「新竹街消費市場」,昭和5年(1930)更名為「東門消費市場」。公設市場具有改善衛生、穩定物價、增加地方財政的功用,並將城市空間改造為乾淨衛生的狀態。戰後,於民國66年(1977)改建,原建築物已不存,即今東門市場。

施志汶撰,張永堂總纂,《新竹市志卷四.經濟志下》,頁552-553。〈新竹市場竣工〉,《臺灣日日新報》,1911年7月12日,2版。

鍾順利,〈日治時期五大都市之公設消費市場建築〉(臺南:國立成功大學建築學系碩士論文,2006),頁33、80、85。

照片為第二代新竹郵便局,今已不存。

日治時期,新竹郵政之始為明治28年(1895)7月日軍基於軍事需求而成立的第三野戰郵便局,至明治29年4月恢復民政而廢止,改設新竹郵便電信局,轉型為受理普通郵便及電信二項業務, 於明治29至30年興建第一代新竹郵便電信局。 明治40年,臺灣總督府制定「臺灣總督府郵便局官制」,將原來的郵便電信局改稱為郵便局,依舊掌管郵政及電信的業務。由於原建築物使用多年,已腐朽不堪,於大正2年(1913)重新興建,大正3年完工,為第二代新竹郵便局。 今已不存,原址改建為新竹武昌街郵局。

陳郁欣,〈日治時期臺灣郵政的初建──「野戰郵便」〉,《臺灣學研究》6(2008年12月),頁78、80。

黃俊銘等,《新竹市日治時期建築文化資產調查研究》(新竹:新竹市政府,1999),頁20。

〈郵局新築〉,《臺灣日日新報》,1913年7月23日,6版。〈郵局將竣〉,《臺灣日日新報》,1914年4月24日,6版。

照片為新竹水源地。

大正14年(1925)在國庫補助金和新竹州補助款下,開始建設新竹水道,至昭和4年(1929)完工通水,工程共花費1,065,000圓。 水源取自頭前溪支流的隆恩圳,沿途設置六個集水井,集伏流水流入喞筒井,再以幫浦送到赤土崎十八尖山的新竹水源地,經分水井、沉澱池、沉澱井、過濾池、過濾井到淨水池處理後,以自然重力的方式供水至新竹市區,改善水源不足和衛生不佳的狀況,並設置消防栓以供消防之用。 水源地目前尚存過濾井建築、水錶室、淨水池等內部建構,民國100年(2011)列為古蹟。

新竹街,《昭和四年三月 新竹の水道》(新竹:新竹街役場,1929),頁19、61。

黃俊銘等,《新竹市日治時期建築文化資產調查研究》(新竹:新竹市政府,1999),頁56-57。

新竹水道-水源地,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/20110725000002,2019年7月31日瀏覽。

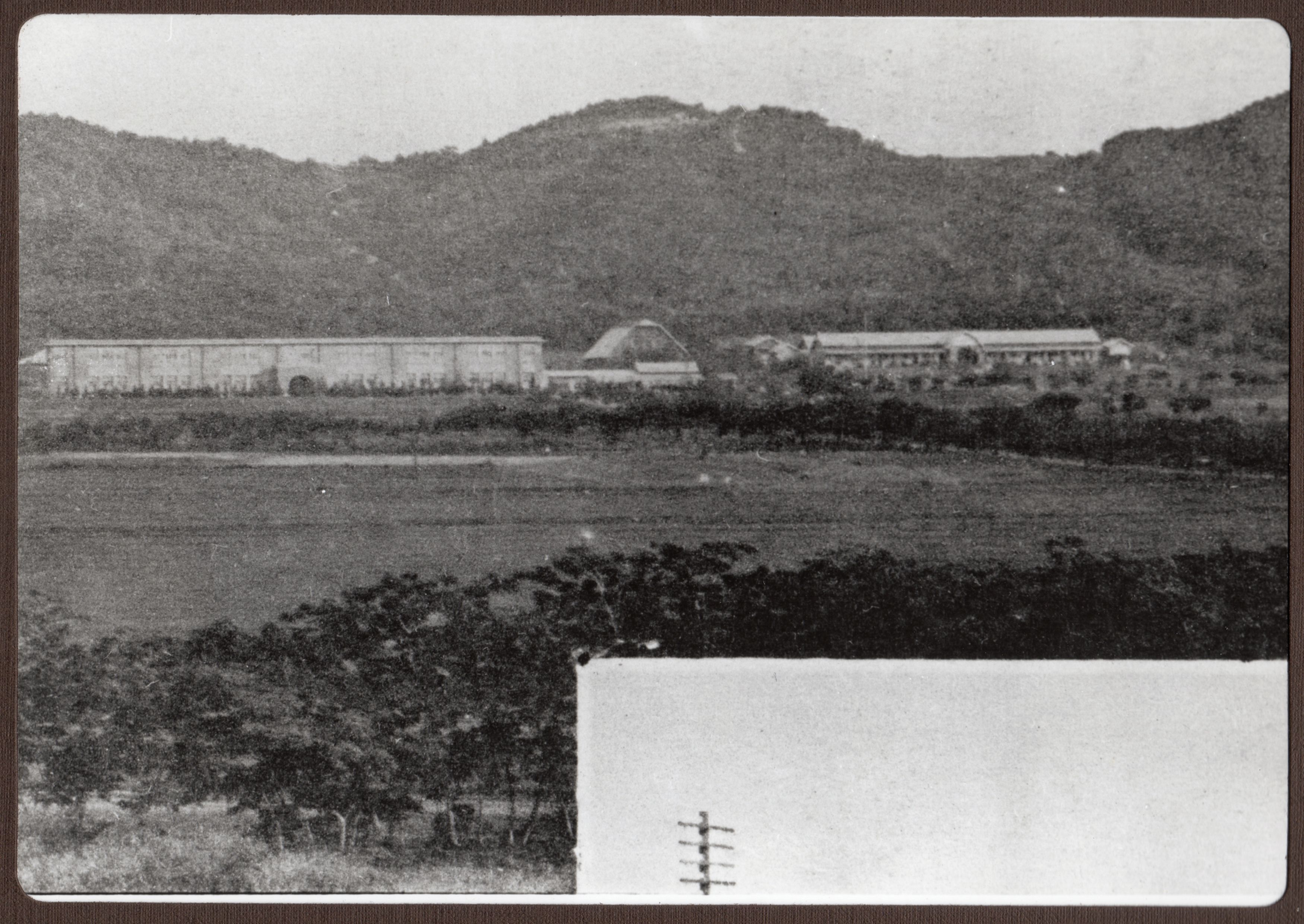

照片為新竹少年刑務所,今為新竹監獄與新竹看守所。

明治29年(1896)設立「臺北縣新竹監獄署」,利用清代淡水廳署(其址今為土地銀行新竹分行)的一部分,明治30年改稱「新竹縣監獄署」;明治31年地方官制改正,改稱「臺北監獄署新竹支署」。明治33年臺灣總督府監獄官制公布,改稱「臺北監獄新竹支監」;大正13年(1924)改稱「臺北刑務所新竹支所」;大正15年改稱「新竹少年刑務所」。 新竹監獄於大正11年興建,大正14年完工,包含收容人舍房(又分獨居房、雜居房)、看守所、成年舍、教室、工場、辦公室、醫務室、運動場、神社等。監獄周邊由今延平路一段138巷、北大路、少年街與延平路一段所圍成之梯形範圍,為職員主要的生活區域,東側和西南側則建有官舍群。

該址目前仍作為新竹監獄與新竹看守所使用,並由法務部矯正署監管。「新竹少年刑務所職務官舍群」於民國102年(2013)列為歷史建築。

新竹少年刑務所,《自昭和2年至昭和11年 少年受刑者ニ關スル統計 (第1回)》(新竹:新竹少年刑務所,1938),無頁碼。

新竹少年刑務所職務官舍群,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/historicalBuilding/20131122000001,2019年7月31日瀏覽。

照片為新竹消防組詰所,為一層樓的平房建築,今已不存。

明治33年(1900)建立私設的新竹消防組,設置於新竹辨務署(位於清代淡水廳署,今土地銀行新竹分行)前,包含事務所、倉庫等建築,並備火警敲的小吊鐘、梯子等消防設備, 由只佐善一郎擔任消防組長;然該組織於明治35年解散,消防組小屋被保留為官有地。明治40年新竹廳利用保甲壯丁團組成「水龍會」,大正9年(1920)成立官設的新竹消防組,負責消防工作。 原為一層樓的平房建築,位於新竹郡役所附近,昭和10年(1935)興建新竹消防組詰所,並遷至現址(今新竹市消防博物館),昭和11年完工,為六層樓高的瞭望鐘樓和二層樓高的辦公室,是當時新竹市區最高的建築。平日可以登塔暸望,戰時發揮觀測、傳遞訊息的功能。

戰後,仍作為新竹市消防局使用。民國88年消防局大樓完工後,由交防局中山分隊使用,原日治時期的建築則作為新竹市消防博物館。民國107年(2018)列為古蹟。

新竹の消防組〉,《臺灣日日新報》,1900年12月4日,2版。

蔡秀美,《從水龍到消防車──日治前期臺灣消防制度之研究(1895-1921)》(臺北:國立臺灣師範大歷史學系、五南,2011),頁95-97。

新竹市消防博物館,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/20181224000001,2019年8月1日瀏覽。張德南,《竹塹影像憶往》(新竹:新竹市立文化中心,1996),頁112。

照片為改建前的臺灣銀行新竹支店,今已不存。

明治32年(1899)6月設立「臺灣銀行新竹出張所」, 大正3年(1914)升格,為「臺灣銀行新竹支店」。 設立於新竹廳舍旁,方便官民貯金匯兌。明治38年新竹廳舍改建,亦隨之遷移改建。 株式會社臺灣銀行頭取(即董事長,為最高經營者)柳生一義,向新竹廳長里見義正申請的臺灣銀行新竹出張所建築用地獲准,共有88.9坪,依舊建於官廳附近,即現今所在的位置。其新築的建築物在《日日新報》中的記載為「屋蓋作平面形,四周繞以鐵欄,不長不方,有如圓球狀」。 大正7年,建築物內外經整修和擴張。

目前所見的方正的建築是昭和8年(1933)左右重建,為昭和年間流行的建築樣式。近年轉為兆豐銀行使用,可能因周圍環境變遷,銀行已遷出另覓地點設置。民國107年(2018)4月公告為古蹟。

新竹街役場,《[新竹街役場] 新竹街要覽》(新竹:新竹街役場,1926),頁255。

新竹廳出品協會,《新竹要覽》(新竹:新竹廳出品協會,1916),頁93。

〈新竹短信〉,《臺灣日日新報》,1903年9月18日,5版。〈竹塹郵筒/銀行築室〉,《漢文臺灣日日新報》,1906年1月9日,4版。

〈野人之語〉,《漢文臺灣日日新報》,1906年1月20日,6版。

原臺灣銀行新竹支店,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/20180530000001,2019年7月2日瀏覽。

照片為新竹座,今已不存。

新竹座於大正3年(1914)6月15日落成開幕,花費6,000圓建造,位於南門街遊廓入口。根據謝珊珊的研究,新竹座的前身是竹塹俱樂部。其事業除放映電影,也安排舞臺戲劇的演出。新竹座在大正6年遭遇火災,大正7年遷至今武昌街與勝利路交叉口重建,昭和10年(1935)轉賣給山本與有田,改名為「新竹劇場」。二次大戰期間,遭空襲而毀損。

戰後,建築包商鄭作贊向市府租下使用權後,於民國35年(1946)重新修復開幕。民國44年駱柳村接手經營,改組為「新竹大戲院」,開展其黃金時代;民國64年改組為「大新竹戲院」,民國69年結束營業。今已不存。

照片為塚迺家支店(支店即為分店),位於日治時期南門外、新竹車站前,今已不存。

塚迺家,又作塚乃家、塚の家,是日治時期新竹市有名的酒家,為日本式,主要經營旅館事業,尤以日治前期特別繁盛,承應許多官方飲宴和住宿。塚迺家本店位於今長安街、世界街的交叉口,經營飲宴、料理、住宿,推測於明治29年(1896)左右開業,經營者以只左善一郎及其家族成員只左タツ、只左ヨネ為主,為廣島縣人。塚迺家支店於大正12年(1923)裕仁皇太子(即日後的昭和天皇)行啟時被官方指定為攝影場所之一;大正15年5月因發生火災而燒毀,損失約6萬圓,大正15年11月重修完成。 塚迺家支店毀於二次大戰時期的空襲,今已不存。

〈新竹名物の 塚迺家全燒す 昨日白晝の出火で〉,《臺灣日日新報》,1926年5月13日,5版。新竹市役所,《新竹市商工名錄》(新竹:新竹市役所,1933),頁28。李維修,〈消逝的逆旅:竹陽軒與塚迺家〉,收錄於廖志堅編,《從清代到當代:新竹300文獻特輯》(新竹:新竹市文化局,2018),頁213-223。

照片為牛埔山御露營地之牛埔山紀念碑,今已不存。

乙未戰爭期間,北白川宮能久親王率領的近衛師團,曾駐紮在新竹御舍營所──潛園爽吟閣,後移到牛埔山(即松嶺)露營地停留六天。能久親王去世後,新竹支廳長松村雄之進於明治29年(1896)3月在牛埔山上建立「御露營紀念碑」,碑的正面刻有「近衛師團長陸軍大將大勳位功三級北白川宮能久親王殿下露營跡」。大正6年(1917),新竹廳長高山仰建立新竹神社,牛埔山御露營地包含在神社境內,同時改建紀念碑的基座、整修附近的道路。昭和10年(1935),依照史蹟名勝天然紀念物保存法,將其列為「史蹟」。

通往北白川宮殿下御露營地的道路即為今日的崧嶺路,該址位於今新竹市立成德高級中學校園內,牛埔山紀念碑已不存。

臺灣教育會,《北白川宮能久親王御事蹟》(臺北:臺灣教育會,1937),頁95-99。

照片為新竹市商品陳列館,今已不存。

昭和3年(1928)為紀念昭和天皇即位大典而建立,由神田元壽技師和若松技手設計監督,竹東的黃信江包辦建造工程,昭和4年完工,為煉瓦造二層樓的建築物,是為「新竹市商品陳列館」。以展覽及販賣新竹州的物產為主,種類包含農產、水產、林產、礦產、工產。 日治後期因商品陳列館的性質逐漸轉向物產和產業的講習,昭和7年改為「新竹州商工獎勵館」。除陳列與展示、販賣外,亦兼具指導物產發展、擬定價格等功能。

戰後撥予憲兵隊使用。民國71年(1982)新竹市升格為省轄市,憲兵隊移駐新竹公園裡的新竹州自治會館(今新竹玻璃工藝博物館)後,新竹縣政府將其轉成商業區用地而拆除建物標售,今已不存。

〈十五日開館する 新竹商品陳列館〉,《臺灣日日新報》,1929年12月14日,5版。〈新竹商品陳列館 建築續報〉,《臺灣日日新報》,1929年12月14日,夕刊4版。

蔡思薇,〈展覽會興起:日治時期臺灣物產展示的緣起〉,http://www.ntl.edu.tw/public/Attachment/011179185717.PDF,2019年6月25日瀏覽。

《新竹市志卷首‧下》,頁。

照片為臺灣蓪草拓殖株式會社,今已不存。

臺灣蓪草拓殖株式會社於昭和3年(1928)11月以資本金20萬圓設立,社址位於新竹市南門町。主要經營蓪草紙及其加工品的製造買賣、蓪草栽培與試驗等事業。 創設時取締役社長(董事長)為鄭肇基,常務取締役(常務董事)為新原龍太郎、林金水,取締役(董事)為鄭雅詩、石安爵、陳其祥,監察役(監事)為永石安太郎、村井惠之助、劉金源、莊潤、鄭神寶等,分成官紳派和新竹地區舊有蓪草業者。昭和4年,陳其祥以資本金10萬圓復社金泉發蓪草株式會社,以對抗臺灣蓪草拓殖株式會社。臺灣蓪草拓殖株式會社也由初創時新竹地方望族結合在臺日資,轉向為鄭肇基的家族事業,至昭和14年日本蓪草株式會社成立宣告解散。 今已不存。

千草默仙,《會社銀行 商工業者 名鑑》(臺北:圖南協會,1932),頁98。

洪麗雯,〈殖民主義與產業形塑:日治時期臺灣蓪草產業的發展〉(臺南:臺灣文化研究所,2007),頁66-74、79-83。

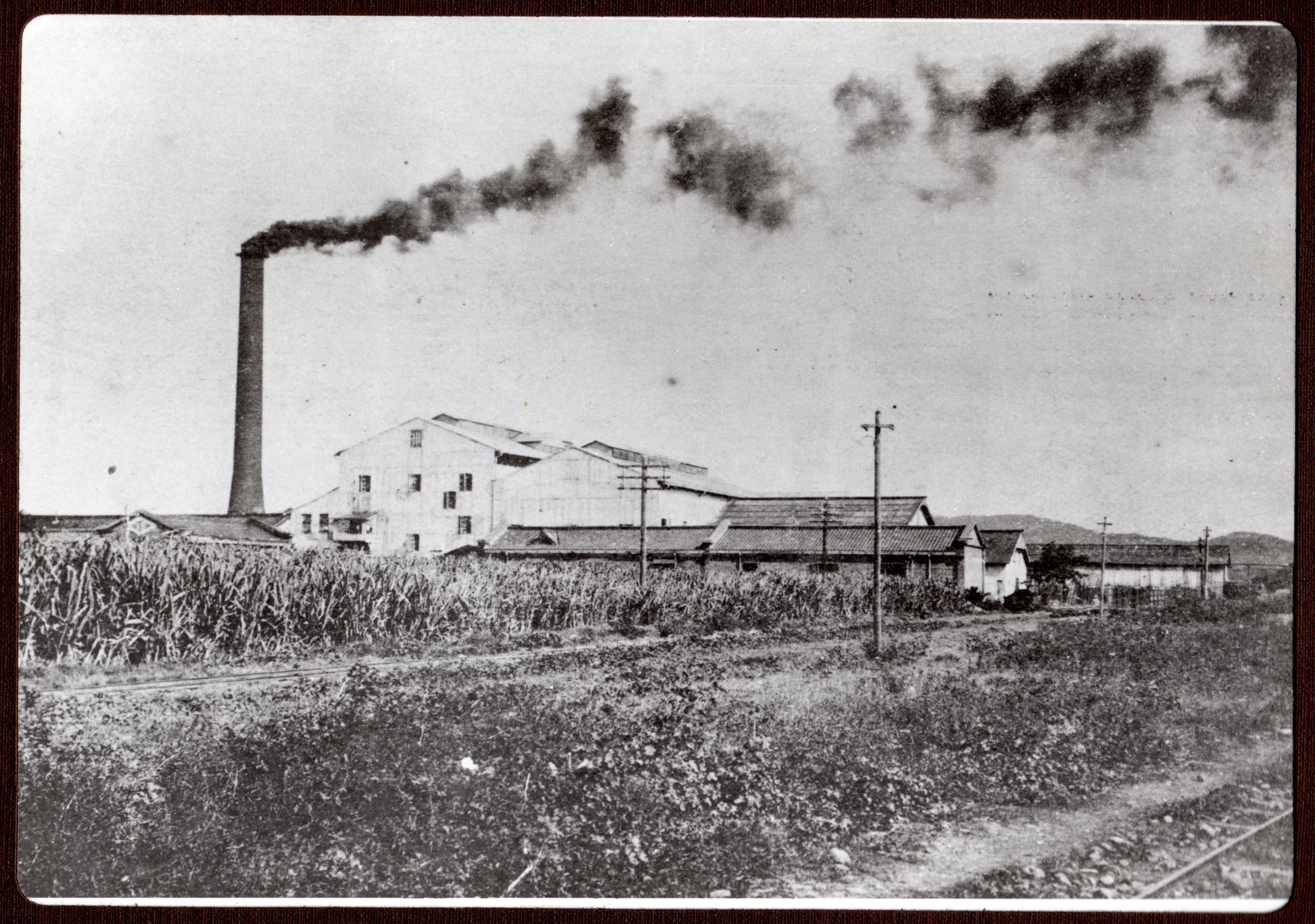

照片為帝國製糖株式會社新竹工場,今已不存,現址為遠東巨城購物中心。

大正2年(1913),買收新竹、中港、苗栗地區的製糖會社,以資金500萬圓成立南日本製糖株式會社,為新式製糖場。本社位於水田庄(今新竹市東區、北區交界),根據大正4年出版的《蕃界平定紀念臺灣開發誌》,壓榨能力為1,500噸。大正6年,併入帝國製糖株式會社,改稱「帝國製糖株式會社新竹工場」。昭和15年(1940)併入大日本製糖株式會社,改稱「大日本製糖株式會社新竹工場」。受蔗糖原料採取區域制之故,其原料收購範圍北至湖口、南到苗栗,佔18,600餘甲步(即約18,600餘公頃)。

戰後,改稱「新竹糖廠」,由臺灣糖業公司第一區分公司管轄,因戰爭期間遭受轟炸致使倉庫幾乎全毀,民國36年(1947)10月才復工製糖。民國39年改行總廠制,由臺中總廠負責新竹糖廠的相關技術督導。至民國42年撤銷新竹糖廠,該地與糖業的關係就此結束,爾後歷經新竹副產加工廠、臺灣氰胺公司新竹廠。民國92年之後轉為娛樂購物之用,今為遠東巨城購物中心。