隨著社會對環保的重視,以及生活環境轉向都市化,許多人已經停止焚燒金銀紙的習俗了,部分宮廟也從善如流,有的停止燒金紙,有的配合政府的政策採取集中焚化,甚至有所謂「以米代金」、「金紙吐司」的「創意」浮出檯面。

這個趨勢所衝擊到的,無疑就是金銀紙業。金銀紙業會在接下來的幾十年間從臺灣的歷史中消失嗎?回顧歷史,其實金銀紙業並不是第一次面臨難關,二十世紀以來,金銀紙業已經承受過有多次經濟、政治甚至是文化方面的打壓與打擊。

以下透過日治時代新竹金銀紙業的報導,整理出一段日治時代的新竹金銀紙業史,看到深植漢人宗教信仰的金銀紙,在大風大浪中所顯現出來的韌性。

新竹金紙的原料仰賴對岸進口,清代時期新竹的金銀紙製作仰賴進口的「甲紙」,由福建福州製作、出口到新竹舊港。「甲紙」又稱「粗紙」、「粗唐紙」,其品質不比書寫用紙,但論成本與質地,則正好拿來製作焚燒用的金銀紙。然而臺灣割讓給日本之後,與中國的往來就多了關稅障礙,製作金紙的原料「甲紙」物價飛騰,成本陡增,再加上明治33年(1900)前後新竹市消費低迷,導致金銀紙業陷入蕭條。

在「甲紙」進口不穩定且價格高昂的情況下,新竹開始有人利用在地的材料,發明新的製紙方法:苧麻是新竹向來盛產、穩定向中國出口的貨物,故以苧麻布為基礎,均勻澆淋竹製紙漿製成的紙,雖然粗糙不堪,卻能夠替代福州甲紙成為穩定的金銀紙原料。

有穩定的原料再加上精進的技術,明治41年(1908)新竹更新開了許多間金銀紙作坊,再也不必仰賴中國進口了,再加上中元節普渡祭典大量需求的預期心理,讓金銀紙業較諸其他行業更早復甦起來,然而整體市況尚未振興的結果,導致短暫期間內供過於求。

明治43年(1910)起,新竹市況日漸興盛,過年、中元的金銀紙需求都讓金銀紙鋪門庭若市,甚至大正3年(1914)對於新竹產業的一些調查也指出,金銀紙業較諸其他工業興盛,排名起來產值位居全臺第三,當時新竹城裡有二十餘間金銀紙作坊,中港(竹南)也有六間,而且所得利潤也比其他產業更高,其背後原因就在於原料不仰賴外地輸入,故能增加獲利空間。

整個1910年代是金銀紙業持續欣欣向榮的時期,隨著鐵路、輕軌等交通的開通,進香旅行更加便利,今天的桃竹苗三地每逢過年過節多有來參拜新竹都城隍的香客,不僅出現了廣大的市場,供應範圍也擴及新埔、北埔等地。而金銀紙商戶間也競爭激烈,一度出現協議一致價格阻絕惡性競爭的情況。

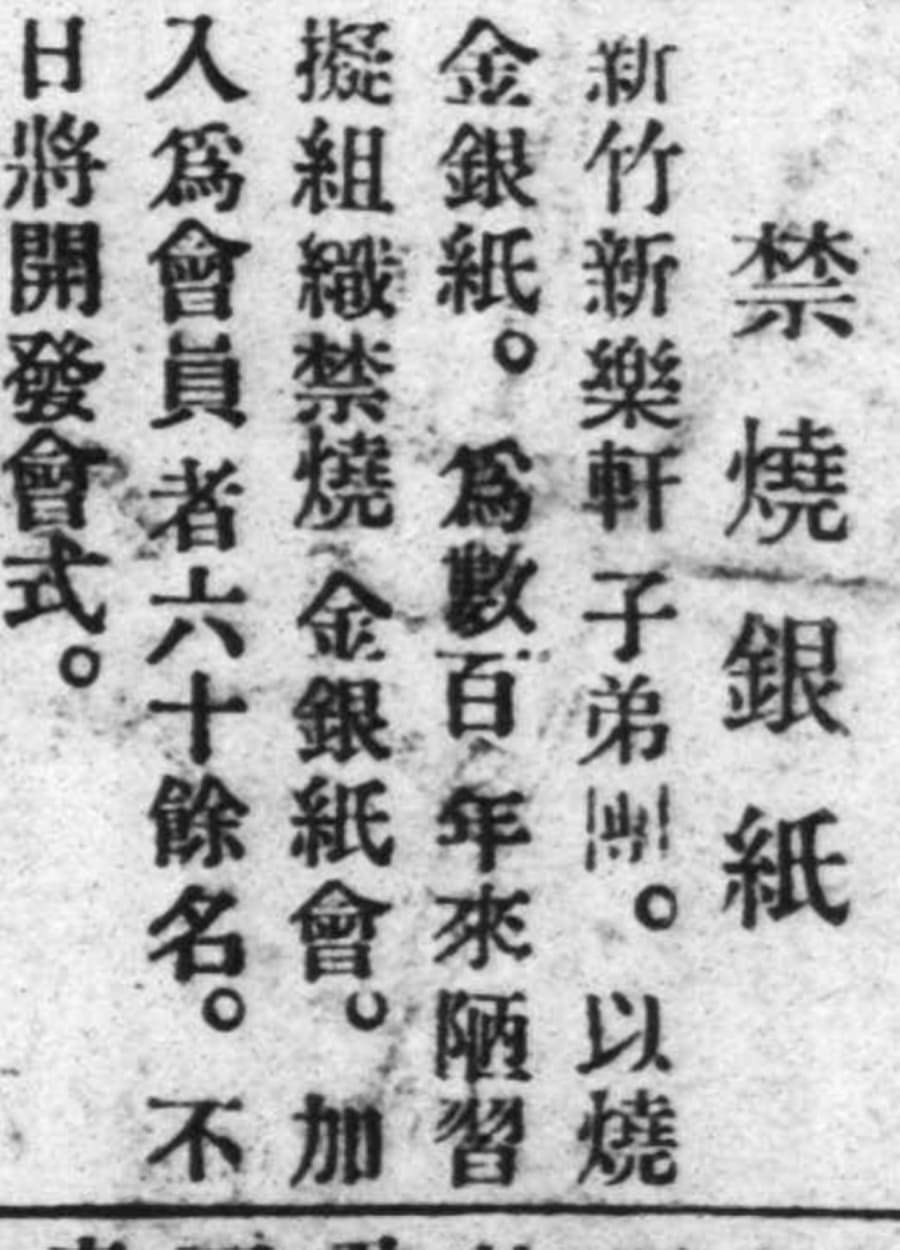

1920年代後金銀紙業開始遭遇到文化改革的挑戰,報紙日文版出現廢除金銀紙,認為燃燒金紙實在是一種造成國民經濟損失的行為,開始有庄長等地方人士在推動廢除金紙、模仿日本設立奉納箱的措施。無獨有偶,新竹市內以仕紳商人為主要參與人員的北管軒社「新樂軒」,於昭和3年(1928)組織「禁燒金紙會」,推動漸進廢除金紙的運動。

雖然有廢除金紙倡議的壓力,對金銀紙業來說並立即無傷害,一份昭和4年(1929)的統計指出新竹州(整體桃竹苗地區)有九十一戶金銀紙作坊,產額高達五十萬銀元,還不足以供應新竹州地區高達一百萬銀元的消費額。甚至在昭和7年,金銀紙業還組成同業團體來參與內媽祖繞境,可見勢力尚稱穩固。

昭和11年(1936)據稱是「市民自覺、協調」發起的「新竹生活改善會」,在日本眾官員的祝福下成立了,開始以強硬姿態著手推動廢除金紙、廢除爆竹、穿和服、改姓名等等。這回金銀紙業者真的大感緊張,一度有要興起反抗運動,然而最終無法與皇民化的高壓政治力抗衡。

昭和12年(1937)8月該會延請日本僧人在新竹都城隍廟舉行祭禮,以日本佛教的禮節向城隍爺稟告終止燒金紙的決策,同年11月,全市同步毀壞大小廟宇金亭。如此一來,金銀紙原本市內有兩百餘處販賣處,昭和17年時只剩四、五家了,該年政府直接勒令金銀紙業當在9月以前全部轉業,所有人當投入戰爭相關產業,新竹的金銀紙業至此可以說是完全停頓了。

回顧歷史,日本政府雖然確實從一開始就對焚燒金紙沒有好感,認為是一大陋習,但是出於工業發展的角度,不對金銀紙業進行干涉。因此,金銀紙業在1930年代之前,成功率先克服兩岸關稅的挑戰,發展出在地原料、在地製法的策略,到了戰爭時代為了動員全體國民,日本政府才強硬地勒令停業。新竹金銀紙業的這段簡史,除了破除日治時代臺灣人傳統祭禮全面被禁的錯誤印象,應該也能對金銀紙業的將來有所啟發。