民國105年(2016)8月份國立新竹生活美學館展出了新竹北管戲曲的相關文物,同年8月14日還有全國北管大會師活動。雖然時間很短,但展出了為數眾多也珍貴無比的北管戲曲文物。

展覽名稱:鏗鏘軒昂 北管戲曲文物展

展覽地點:國立新竹生活美學館(新竹市武昌街110號)

展覽期間:2016年8月4日至2016年8月14日

新竹地區的北管團多以「軒」為名。新竹的北管發展始自清代漢人開墾,自福建的淡水廳衙府差役、市街上的商人,以及熱愛曲藝的世家大族,組織北管軒社,表演音樂及子弟戲酬神。當時創立的軒社有榮樂軒、長樂軒、永樂軒、同樂軒,然而這幾個軒社在日本統治臺灣之初部分就已解散消失。但約在明治末年到大正年間,興起了新一代的「五軒一社」:新樂軒、同樂軒、振樂軒、和樂軒、同文軒為「五軒」,外加集樂社為「一社」,為新竹北管黃金時代的骨幹。

這些軒社中的北管「子弟」,不是專職的音樂家或藝術家,而是在地各行業、各階層的市民們:新樂軒由地方仕紳和北門街的商人組成,因此別號「紳士軒」;同樂軒由從事粗工、雜役的勞工組成,較為質樸粗野,所以又稱「流氓軒」;振樂軒由客雅一帶家族,以及建築、土水工人組成,別號「土木軒」;同文軒則是鐵路局員工組織的,又號「鐵路軒」;和樂軒由染坊的染布工組成,別稱「染布軒」;集樂軒的成員多為木匠,所以也叫「木匠軒」。

日治時期市況發展良好,市民營生之餘,還有餘裕的時間和金錢,投注音樂技巧、購置行頭之上,舉凡宮廟賽會、迎花燈,北管軒社不僅無役不與,更擔任著領頭的角色。再加上日本政府對傳統戲曲的優容和利用,也給了北管軒社與技藝發光發熱的舞臺,日本政府開辦的政治、商業大會,都有子弟軒社的參與。而這時期北管軒社間的競爭關係,造就了「拚臺」、「拚館」的文化:兩間以上的軒社同時、同地演出,不僅彼此較量,也讓來觀眾評斷派頭和技巧。

簡單了解北管團的基本歷史內容後,以下也將一些展出文物進行紀錄。

圖一

「竹塹北管藝術團」於民國96年(2007)正式揭牌成立,其成員是各軒社子弟共組,象徵新竹北管的子弟團從百年鬥爭走向團結一致,共同發揚北管音樂文化。這次,「竹塹北管藝術團」所提供的其中一個文物是歷時五年精雕的鼓架,其雕造主題是以「三國主義」為主,包括:孔明擒孟獲、關公保嫂、臥龍吊孝等。

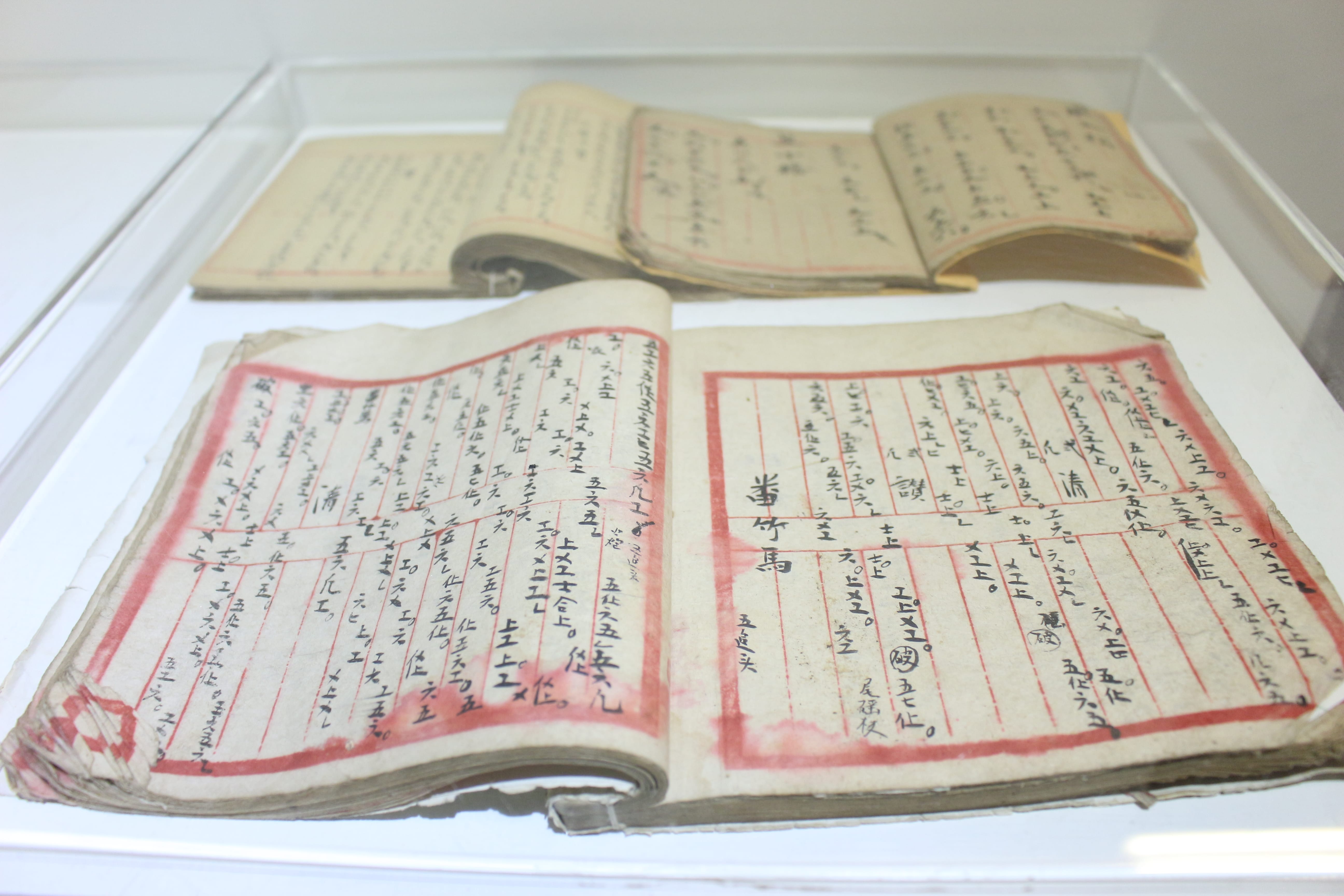

圖二

北管的音樂,不像西方的音樂系統由我們所熟悉的Do、Re、Mi、Fa、Sol等音組成,你是不是也好奇,過去的樂師用什麼樣的方式記譜呢?這次,「振樂軒」所提供的其中一個文物是北管曲譜抄本。特別之處在於曲譜為工尺譜,如音高普字有「合、士、乙、上、X、工、凡、六、五、乙」等,相當於西洋樂裏唱名的「Sol、La、Si、Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si」等音。振樂軒成立於咸豐8年(1859),成員多為西門客雅溪一帶的泥水匠。工作之餘,練習北管音樂,是他們重要的社交以及娛樂活動。

圖三

冠儀社成立於民國90年(2001),其成員是由一群熱愛廟會藝陣的年輕人組成,並以「專業推廣民藝情,傳承藝陣舊文化」為宗旨。上圖為「冠儀社」所提供精雕燈座、鼓架等文物。

圖四、圖五

同樂軒成立於清道光20年(1840),是新竹歷史最悠久的北管組織!曾因為組織過於龐大,成員眾多,而日治時期時,分組為一組、二組、三組,一組又分老組、青年組。從上方圖片當中的繡旗,就可以明白北管子弟團在日治時期的鼎盛狀況。

- 林佳儀,〈竹塹北管子弟軒社活動考察─起源年代、空間分佈及演出盛況〉,《臺灣音樂研究》第18期(2014),頁1-35。