十二月,一年的尾聲來臨,總會看到人們忙著張羅架設燈飾在建築物上、家中、商場中、街道上或是行道樹上,準備用各式各樣的燈飾慶祝聖誕節的到來。但可曾想過新竹曾經為臺灣造就「聖誕燈王國」的稱號,當時由臺灣銷售出口的聖誕燈飾佔了全球聖誕燈飾市場高達九成。那是在不那麼遙遠的過去,距離人們開始普遍的將燈泡應用在聖誕樹上不過30到40年,有一群不過聖誕節慶的人正日以繼夜地在生產著聖誕燈泡。聖誕燈泡串起了他們的青春歲月,亦或是那段辛苦持家的日子。

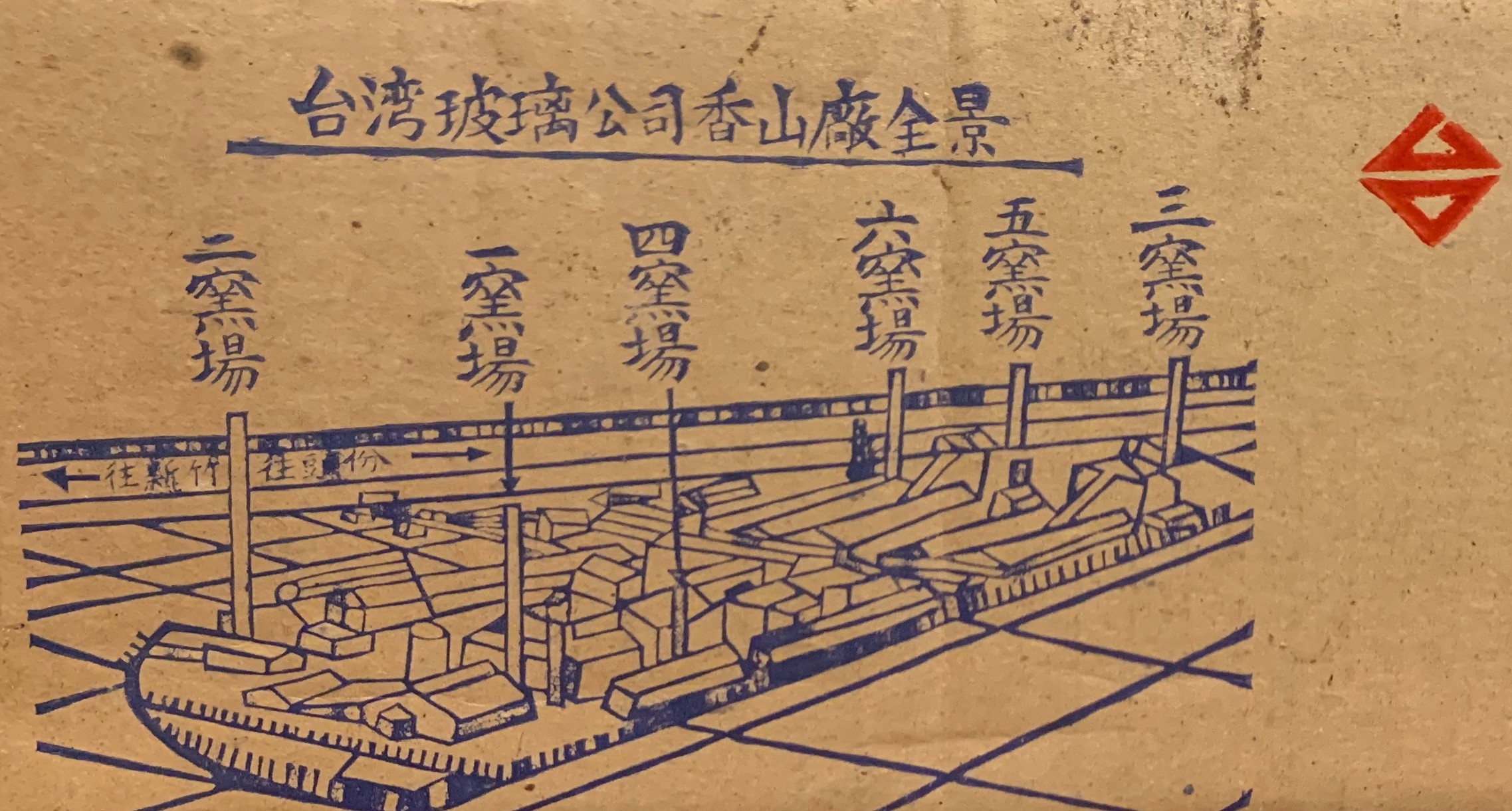

經歷1960年代末期積極的進口替代工業發展政策,臺灣自產的許多工業產品已滿足國內市場需要,且漸有剩餘。挾著低廉勞動力的優勢,臺灣的加工產品順利地拓展海外市場,自民國50到62年(1961-1973)的13年間,對外貿易長期呈現持續成長的狀態,民國60年(1971)開始出現貿易出超,出口結構從農產品轉為勞力密集工業品。新竹也參與這波外銷的熱潮中,運用了日治時期建立的玻璃工業生產技術基礎。昭和14年(1939),臺灣總督府在新竹成立規模約兩百名員工的「臺灣高級硝子株式會社」,戰後民國34年(1945)改組為「臺灣玻璃工業股份有限公司」,到民國38年(1949),當地臺玻出身的技術人才所創立的小型玻璃廠已有29家之多。新竹地區除了擁有許多製作玻璃的技術人才之外,製作玻璃的原料矽及天然氣取得的便利性,成就新竹玻璃工業的發展。

但真正造就「耶誕燈泡王國」的傳奇,可不僅僅是具備以上三者就能實現的,更多的或許是在「風城」環境下養成新竹獨有的堅毅個性,以及臺灣人特有的靈活性。當一張一張的聖誕燈泡訂單從海外湧進臺灣,在需求大於供給的情況下,市場熱絡,許多人紛紛選擇離開原有的職場,自行創業投入製作燈泡的行列,各自發覺潛在市場,有的專攻室內聖誕樹上的燈飾,有的則專注於門檻較高的戶外燈飾,聖誕佳節法國香榭大道上閃爍的燈飾也曾經來自新竹。

民國55年(1966),全臺的聖誕燈泡和裝飾燈製造廠增至八十餘家,尤其集中在新竹地區。1970到1980年代,臺灣是全世界生產聖誕燈泡最多的國家,是新竹傾全城之力趕工的成果,當時玻璃工藝產業創造新竹市約三分之一的就業機會,裡頭也包括在家裡代工的人們。當時的新竹地區,家家戶戶都在做聖誕燈飾的情景尤以香山地區最為風行,許多10人左右的小型玻璃加工廠在此設立,這種玻璃加工廠依賴大量的人力來維持產量,以確保能按時出貨,於是將一些加工性質的工作發包給附近的家庭主婦。這些婦人一方面照顧家庭,另一方面也常常因為趕在時間內交貨和多賺點補貼家用而動員全家之力,忙碌到通宵。玻璃產業為本是農業社會的香山,帶來了新的工作機會,對於沒有雄厚資本的創業人口或是農村婦女們,只要努力,收入還是不差的,也造就香山區從事玻璃製品生產的人口是新竹三區之中最多的景象。它讓香山的經濟獲得改善,許多子女也因有了額外收入而能順利完成學業。

從工廠老闆到代工家庭的小孩,聖誕燈飾讓這些人的人生有了變化,不論變化的大與小,從事工廠生產以及做貿易的人們在臺灣出口聖誕燈泡輝煌時期過後,為了維繫聖誕燈泡的生意,有的落腳到了中國開設工廠,有的到了泰國,有的則是靠著當年賺到的錢開創其他事業。新竹走過聖誕燈泡製造外銷的起與落,但這些過往不會消失,而是以不同的形態存在於這些人的回憶中,連結過去與現今,以及新竹一路走來的路。

炙熱的亮光在閃爍著,閃爍著的不是聖誕燈而是熔爐中的火焰。伴隨著熔爐門一開一關,火焰隨之一明一滅,在這一明一滅之間一顆顆精巧的玻璃殼誕生了,再經歷大約16道繁複的工序,其中包含串燈線的製作以及燈泡的製作。一串串的燈泡上路航向遠方國度,為點綴著那遙遠的國度,一閃一爍製造出浪漫美麗的節日氣氛。

- 周平,《閃亮的日子:新竹地區玻璃工藝發展史》,新竹:新竹市立文化中心,1993。

- 王思涵,〈聖誕燈泡工廠老總為何在屏東小鎮花上億現金買旅社、開咖啡館?〉,《天下雜誌》,2009,https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5096508。