鐵鋤一鋤一鋤的向下揮,帶起了一鏟又一鏟的泥土,地面上形成了一道地勢較低的面,水從中流過。揮動鋤頭的正是故事的主角──「引水人」。

康熙54年(1715)水圳在中國閩南地區或許已隨處可見,沒什麼稀奇的,但對於此時的新竹,有規模的開鑿一條可供灌溉的水圳可是一件大事。康熙50年(1711)從泉州來的王世傑一行人大約一百八十人左右,浩浩蕩蕩來到了現今的新竹市,當時舉目所及皆無人煙,見到鹿的頻率比人還高。對於新住民王世傑來說,首要之務就是與當地人打好交道,這些當地人主要是「歸順」於清朝的熟番們,在取得信任後,王世傑打算由當地居民已廢棄的土地著手。為了讓已經不具耕作效益的荒地變為可耕作的良田,水源是不可或缺的關鍵角色之一,但放眼望去最近的水源──「頭前溪」離荒地還有4到5公里的距離,勢必要拿出老家習得的技術──「開鑿水圳」來克服距離的問題,這時帶來的眾人就派上用場了,有錢的出錢,有力的出力,一同排除萬難建造水圳。

十年後(雍正3年,1725年)他們所開鑿的水圳已足夠供應給近四百甲的田地灌溉使用,隨著水圳的建立,相應的管理維護制度也就跟著形成,由業戶(開墾者)和佃戶(使用者)一同維持。直到乾隆年間,王世傑後代王佐曾因官司產生的巨額款項向臺灣城守營參將借款,在敗訴後無力償還,經請特准除了將王家田地抵償公款,前人王世傑等人辛苦開鑿的埤圳也同樣歸為公有,並改稱為現今更為人所知的──「隆恩圳」。維護體系也由過去業戶和佃戶共同維繫,改為由官方指派埤圳長,主要負責水源的分配,調解爭水的糾紛以及巡視埤圳等。

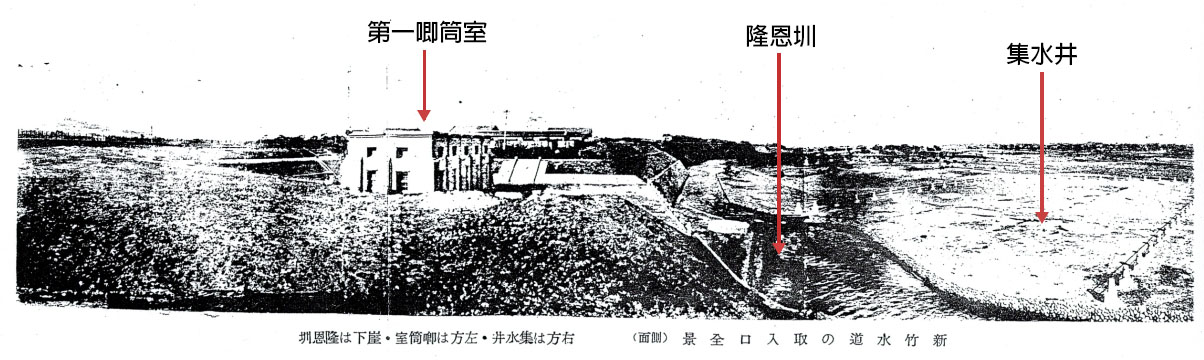

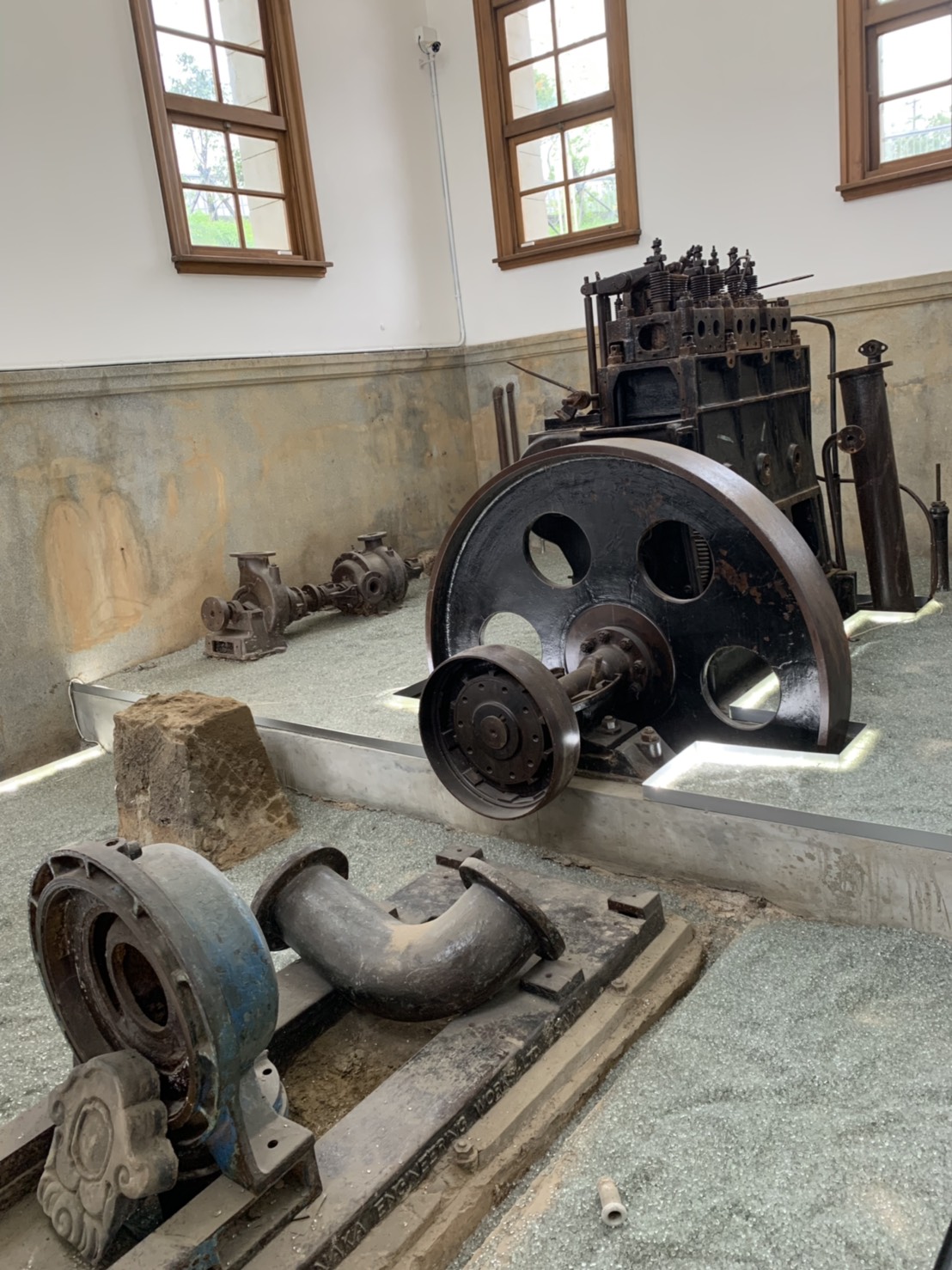

轉眼之間,時間來到日治大正時期(1912-1926),同樣是一群人來到了新竹。這次帶來的工具卻有些不同,不僅帶來了檢測儀器,竟也帶來幾噸重的龐然大物。這群人忙上忙下地對於新竹街內大大小小的八十多處公共水井進行水質檢測,並認為此地普遍存在的井水水質不夠乾淨,適合飲用的水井只有十二、十三處,且井水會因季節受到影響,造成有時乾枯,有時混濁。秉持照顧著住民健康以及防火的前提之下,當時的地方官與仕紳們寫呈請書給中央,獲得當時的臺灣總督府及議會的首肯及補助金的挹注。新竹自來水工事於大正14年(1925)如火如荼地進行著,直到昭和4年(1929)3月完工,同年4月1日開始供水。從留存的資料及建物,我們可以得知此次自來水工程,是引隆恩圳的河水,而非重新從頭前溪興建水道至市區。此次的工程將集水井直接設在隆恩圳旁,共有六處,用以收集伏流雨水,同時啟動前面提到的龐然大物──德國進口的柴油發動機,藉由口徑約35公分的大鐵管串聯出1,523公尺的長度,將水抽到高低落差約80公尺的十八尖山上。透過水源地設置的分水井,進行沉降式水質淨化過程,在利用高低落差,將淨化處理過的水源送至新竹市街供應給居民使用。

現今上述的設備與設施們都已功成身退,有些轉型成功,經過市府的妝點變為市區的景觀與市民的休憩空間之一,有些則成為教育場所,向後人展示著新竹的過去,有些則含苞待放等待被星探發掘的那一刻,再次綻放曾經的光耀。不妨找時間來趟新竹踏上過去引水人的足跡,尋找未被發掘出的引水人的祕密吧…

- 張崑振,《市定古蹟新竹水道─取水口及水源地調查研究暨修復再利用計畫》,臺北市 : 國立臺北科技大學,2013。

- 吳學明撰,張永堂總編纂,《新竹市志 卷四經濟志上》,新竹:新竹市政府,1995。

- 林漢泉撰,張永堂總編纂,《新竹市志 卷三政事志下》,新竹:新竹市政府,1997。