你知道新竹曾經有藍染行業嗎?現在說到藍染,通常會想到三峽,但是臺灣各地在過去皆有染布的商行,新竹也不例外。我從小在新竹長大,卻沒有聽過新竹有人在做藍染,直到看到史料上的記載,才發現藍染曾經是新竹重要的產業之一。

在還沒有化學染劑的時代,人們使用植物作為天然染料,藍染便是其中一種,將特定的植物如山藍、木藍加工成藍色染料,接著以染料替織物染色。根據《新竹廳志》的記載,竹塹地區於乾隆年間(1736-1796)開始種植藍草。藍草具有耐旱的特性,因此乾隆年間漢人在開墾條件較差的荒埔地時,許多貧瘠的土地其實是不利種植稻作的,便常以耐旱的藍草作為墾荒的作物。從竹塹平原到丘陵山區,都可以看到藍草的蹤跡。

藍染產業可以分成兩種型式,第一種是製造作為染料的藍靛並直接出口,第二種是進口布料,經過染色加工,之後再轉而出口。

藍靛的製作耗時費力,首先要種植藍草,等到收穫季節收割藍草,放在挖好的池子裡浸泡,有些地區是直接丟入農地附近的埤塘中。藍草泡軟後再放入桶子裡搗拌,接著加入適量的石灰乳開始快速攪拌。攪拌後會出現許多泡沫,當泡沫逐漸下降變小時,才可以停止攪拌並靜置藍液,讓裡頭的靛泥下沉。最後撈掉上層浮現的廢液,用布濾乾靛泥的水份,才完成泥狀藍靛。清代的商人使用這些農家製作好的藍靛,將進口的白布經過染色加工,再運到中國出口銷售。

在清代的竹塹城內、城外,除了可以看到藍草叢生,生活中也有許多與藍染相關的痕跡。現在市區附近的後圳溝,當時提供水源給附近農地,適合藍草的種植及浸泡,使得路上開了許多染布商行。新竹知名的開臺進士鄭用錫家族,培育子弟讀書以外,也有兼做染布業。此外,有香山區的居民提到,農地附近的池塘拿來當作藍草的浸泡池,因此名為「菁仔埤」。而現今熱鬧的西大路與北大路上的仁德里,過去是竹塹城內染鋪的曬布之所,因此舊稱「前布埔」。新竹的六大北管子弟團中的和樂軒,是由染布商組成的北管軒社。從以上的例子可以看出,藍染在過去是多麼貼近人民的生活。

現在的染布多是使用化學合成染料,在工廠裡大批生產,可以生產出各種顏色,且品質穩定、便利快速,取代了費時費力的傳統染劑。從竹塹城到新竹市,藍染已經漸漸淡出我們的生活。藍染作為傳統文化,如果沒有適當的保存,可能面臨消失的危機,因此市府會舉辦一些活動。在新竹市政府舉辦的客家文化節中,即有藍染DIY的活動,讓民眾有機會可以了解植物染劑的製作,體驗傳統染布的過程,並且欣賞藍染的美。

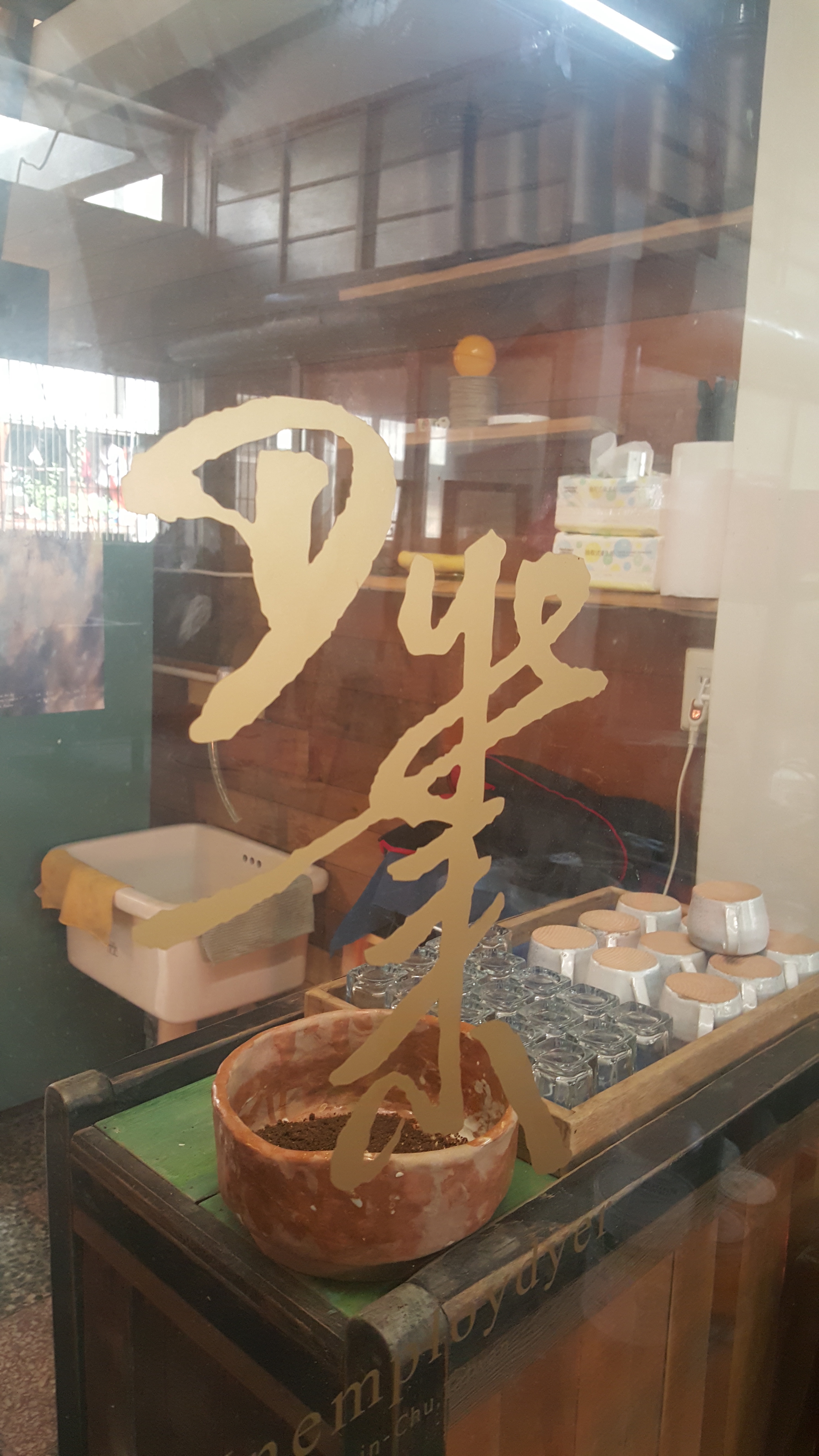

當傳統文化逐漸凋零,也有年輕人選擇主動傳承下來。新竹人連威棣在臺灣工藝研究發展中心擔任替代役時,接觸到了藍染並對此產生興趣,之後經過專研創立了新竹的藍染在地品牌──unemploydyer。對於品牌描述有一段話:

「物件染製的過程中,除了染料本身外,最大成本應該就是時間及人的耐性。但也唯有透過這樣的途徑,做出來的作品或產品,才能得到真正發自內心的珍惜,這也是我想透過染製出的物件,向大眾傳達的事情。」

從這段敘述中,可以看到他們繼承的不只是傳統工藝技法,還包括過去的人對於生活與物件的態度。這種對工藝的耐心、對物的珍惜,也一一傳承下來。在民國107年(2018)舉辦的新竹300博覽會中,他們舉辦藍染工作坊,林志堅市長也和基隆市長林右昌一同參與。他們的出現,讓新竹的藍染文化得以在現代延續。

雖然過去的榮景已經不再,但是仍有人在地方默默地耕耘。

或許有一天說到藍染,大家會先想到新竹。

- 蔡承豪,〈從染料到染坊—17 至 19 世紀臺灣的藍靛業〉,南投:國立暨南國際大學歷史學系碩士論文,2001。

- 林玉茹,《清代竹塹地區的在地商人及其活動網絡》,新北市:聯經出版公司,2000。

- Dye業|unemploydyer粉絲專頁,2019年8月28日,https://www.facebook.com/dyeyeTW/,2019年9月28日瀏覽。

- 竹塹憨子弟歷史現場行旅,周益記, https://bshu1926.com/2018/02/15/beiguannanyin-rv4/,2019年9月28日瀏覽。

- 黃聖豪,〈改潮換dye 用創意跳出老框架─藍染藝術家連威棣〉,https://story.udn.com/dcstore/Read.do?nid=32827#1,asc ,2019年9月28日瀏覽。

- 臺灣藍染工藝發展脈絡,國立臺灣工藝研究發展中心, https://www.ntcri.gov.tw/dnatypelist_196_12.html,2019年9月28日瀏覽。

- 藍染介紹---應用與實作,大溪鄉土植物走入教室,http://www.thes.tyc.edu.tw/envedu/plants/htm/6-3-1.htm,2019年9月28日瀏覽。