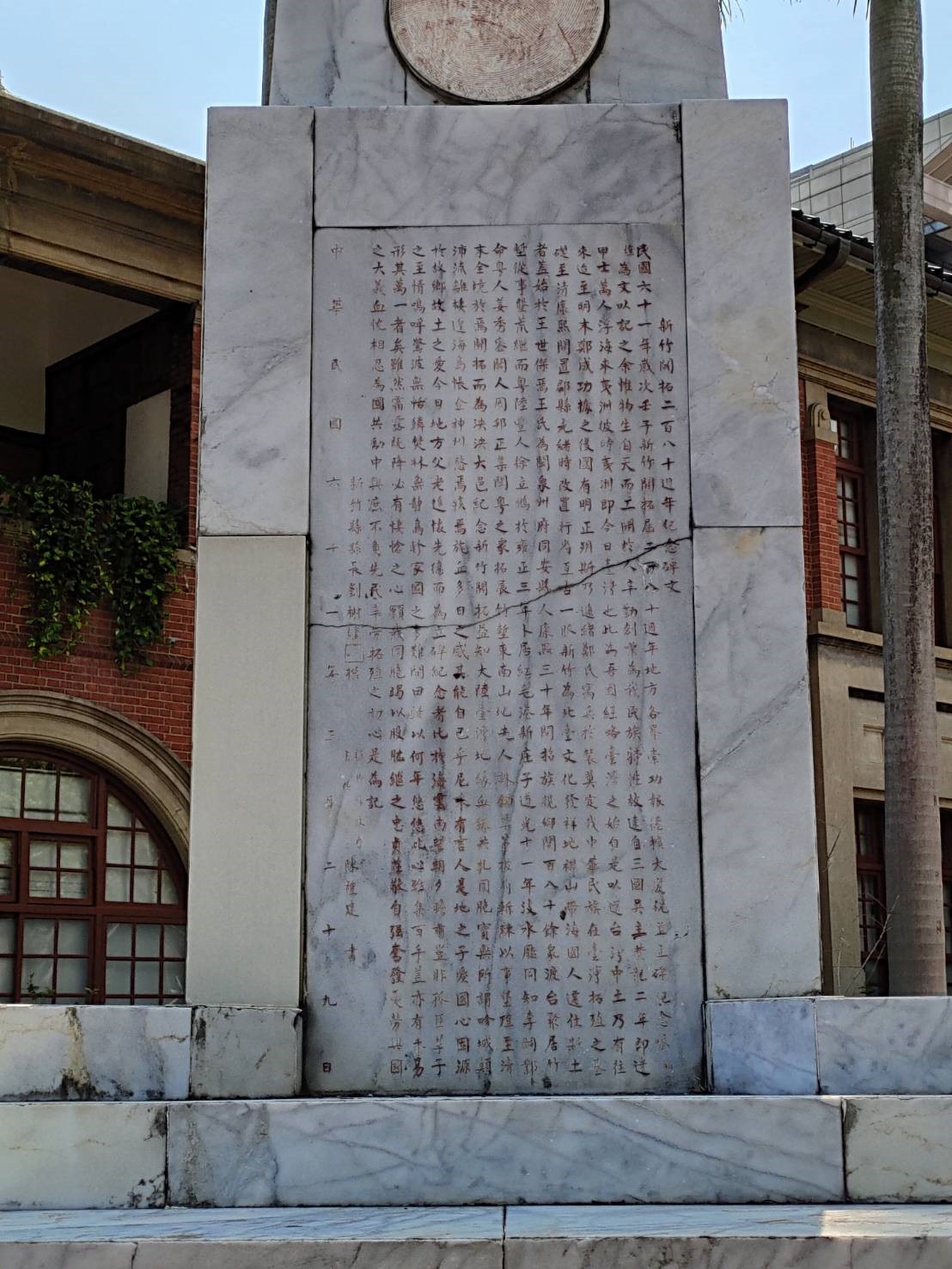

民國61年(1972)新竹為慶祝開闢280週年,立石「新竹開拓二百八十週年紀念碑文」紀念這個重要的時刻。碑文上講述了新竹開闢的過程,來自泉州的王世傑帶著鄉親來此開墾,成為新竹第一批的漢人墾殖組織,當時是康熙30年(1691)。爾後,漢人逐漸形成聚落,並建立了第一條市街,開啟了新竹一切的繁華。由於行政區劃的關係,當時的新竹市仍屬於新竹縣,故而石上開闢的功績也述及徐立鵬開墾新豐紅毛港以及姜秀鑾墾殖北埔的故事。

後來,新竹市在民國71年改制為省轄市,與過去的香山鄉合併;新竹縣政府則遷往竹北。這次行政區的變動,使得新竹市與過去竹塹城及其腹地更為重疊,並在民國107年(2018),新竹市舉辦了開闢300週年的博覽會與紀念活動。

兩場紀念活動的重頭戲,都是為了紀念竹塹開闢的起始點,然而心算強一點的人一定會發現,民國107年之紀念活動,所追溯的開闢起點並不是康熙30年,而是康熙57年(1718)。這個年代的依據是,四百甲圳(後來稱隆恩圳)追溯建設起源時說道:「康熙57年王世傑開墾竹塹埔。」這個依據與民國61年時標舉的康熙30年,顯然有著估量竹塹歷史的不同標準。但無論是起始點是康熙30年或者57年,他們共同追溯的人物,都是王世傑。透過連橫《台灣通史》,我們可以找到關於王世傑的完整故事,故事中述及他曾經鄭氏政權下運餉的商人,協助鄭氏部隊攻打原住民獲勝,因而得到耕墾竹塹地區土地的許可,在王世傑與其鄉親的努力下,一步步打開了漢人在竹塹的生存空間,並且完成四百甲圳的水利建設。

不過,王氏家族在乾隆時期似乎遭受到相當大的打擊,水圳與田產多有易手,雖然今日在新竹城隍廟、竹蓮寺仍見到王世傑的長生祿位,但其家族並未因為作為開墾的先鋒而在更多的歷史紀錄上大顯身手。也就是說,這300年以上的竹塹開發,不只寫著輝煌的成就,也寫著在這片土地上胼手胝足的人們,到達顛峰後,又在重重的挑戰下,勉力維持的歷史。而如王世傑這般曲折起伏的過程,可能是更大多數人真實的歷史。

然而,歷史不僅是曲折起伏,更是多條支線同時湧動的巨川。在漢人開發的主軸中,實際上也意味著生活空間的競爭。原本居住在香山、塹城舊地的竹塹社番就在漢人開墾的過程遷出了原居地,往城北的地方遷去,後來又跨過頭前溪,到達了竹北市新社定居。並在此時,竹塹社改換漢姓,並且興建新社公館,也就是今天的采田福地。300年以上的竹塹開發,不只是漢人落地生根的故事,同時也是更多族群遷徙、身分轉化與人群競合的過程,而這條線索往往又是隱晦不明的,一直到近期才受到足夠的關注。

一個城市有300年以上的歷史,那不僅是不停開發與創造的歷史,同時也是積極找回失去與被忽略的聲音。只有這樣,我們才能在下一次紀念歷史源頭時,在文字與遺跡之間找到更多屬於人們的溫度。

- 「新竹開拓二百八十週年紀念碑」,民國61年(1972)立於新竹市政府前。

- 韋煙灶主編,《從清代到當代:新竹300年文獻特輯》,新竹:新竹市文化局,2018。

- 張炎憲、李季樺,〈竹塹社勢力衰退之探討:以魏姓和錢姓為例〉,《平埔研究論文集》,臺北:中研院臺史所,1995,頁173-217。

- 張德南,〈新竹開拓二百八十週年紀念碑文〉,《竹塹文獻雜誌》,52(2009.12),頁81-84。